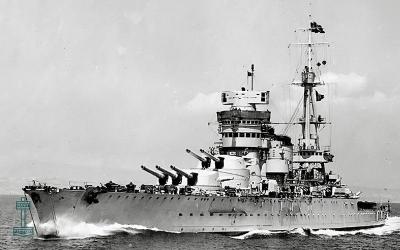

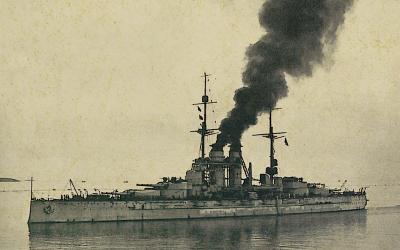

«Conte di Cavour» —линейный корабль Королевского флота Италии, головной корабль одноименного класса кораблей. Корабль был заложен летом 1910 г на верфи «Arsenale» в Специи. Корабль был назван в честь графа Ками́лло Бенсо ди Каву́р — итальянского государственного деятеля, премьер-министра Сардинского королевства, сыгравший исключительную роль вобъединении Италии под властью сардинского монарха.

Проектирование

Класс кораблей «Conte di Cavour» был разработан Контр-Адмиралом Инженерии Эдоардо Масдеа, Главным Конструктором королевских военно-морских сил Италии. Данный класс кораблей являлся частью большой программы, принятой Италией 27 июня 1909 г. и предусматривающей постройку четырех линкоров. Будучи участником Тройственного союза, Италия в первую очередь ориентировала свои силы против Франции, рассматривая ее как основного соперника на Средиземноморье. Данные корабли в определенной степени создавались как противовес классу Французских кораблей «Courbet», строительство которых должно было начаться в ближайшее время. Так же опасения вызывала информация о начале строительства линкоров (дредноутов) в Австро-Венгрии. Австро-Венгрия была соседом по Адриатике и, хотя она так же состояла в Тройственном союзе, на Апеннинах воспринималась скорее как противник.

Конструкция

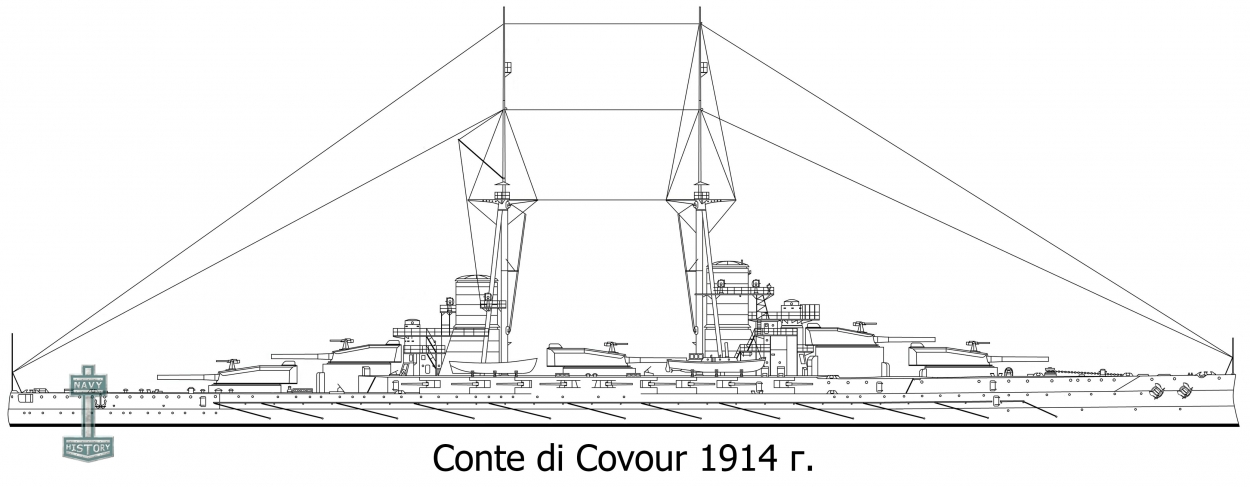

В это же время в Италии уже находился в постройке один линкор (дредноут) – «Dante Alighieri». Он отличался необычной схемой расположения орудий главного калибра в четырех башнях в диаметральной плоскости на одном уровне. Подобная схема имела свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести наибольший бортовой залп и простое управление огнем. К недостаткам – зажатость надстроек на верхней палубе для обеспечения приемлемых углов обстрела средних башен и очень слабый погонный и ретирадный огонь. Именно последнее обстоятельство и вызвало критику проекта. Особенно учитывая тот факт, что французские и австро-венгерские линкоры могли вести огонь в нос и корму вдвое большим числом орудий. При проектировании данного класса кораблей, итальянцы обратились к французскому и североамериканскому опыту линейно-возвышенного расположению башен. Но поскольку возвышенные трех-орудийные башни вызывали проблему с остойчивостью, их заменили двух-орудийными, установив в качестве компенсации дополнительную пятую трех-орудийную башню в средней части корпуса между двумя котельными группами. Такое расположение орудий обеспечивало участие в бортовом огне всех тринадцати орудий, а в нос и корму могло стрелять на одно орудие меньше, чем у вероятных противников и столь же вероятных союзников.

В это же время в Италии уже находился в постройке один линкор (дредноут) – «Dante Alighieri». Он отличался необычной схемой расположения орудий главного калибра в четырех башнях в диаметральной плоскости на одном уровне. Подобная схема имела свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести наибольший бортовой залп и простое управление огнем. К недостаткам – зажатость надстроек на верхней палубе для обеспечения приемлемых углов обстрела средних башен и очень слабый погонный и ретирадный огонь. Именно последнее обстоятельство и вызвало критику проекта. Особенно учитывая тот факт, что французские и австро-венгерские линкоры могли вести огонь в нос и корму вдвое большим числом орудий. При проектировании данного класса кораблей, итальянцы обратились к французскому и североамериканскому опыту линейно-возвышенного расположению башен. Но поскольку возвышенные трех-орудийные башни вызывали проблему с остойчивостью, их заменили двух-орудийными, установив в качестве компенсации дополнительную пятую трех-орудийную башню в средней части корпуса между двумя котельными группами. Такое расположение орудий обеспечивало участие в бортовом огне всех тринадцати орудий, а в нос и корму могло стрелять на одно орудие меньше, чем у вероятных противников и столь же вероятных союзников.

Строительство линкоров данного класса окончательно было утверждено 2 декабря 1909г. Всего было построенно три корабля данного класа: «Conte di Cavour», «Guilio Cesare» и «Leonardo da Vinci».

Корма линкоров имела закругленную форму с двумя рулями, расположенными в продольной оси корпуса. Корпус был выполнен почти целиком из высокопрочной стали и имел на всем протяжении двойное дно, а так же разделялся 23 продольными и поперечными переборками. На кораблях было три палубы: броневая, главная, верхняя. В нос и корму от башни главного калибра №3 располагались две мачты, далее к оконечностям следовали разнесенные трубы, боевая рубка и симметричный ей кормовой командный пост. Носовые багни главного калибра располагались на палубе полубака, что на ярус выше кормовых.

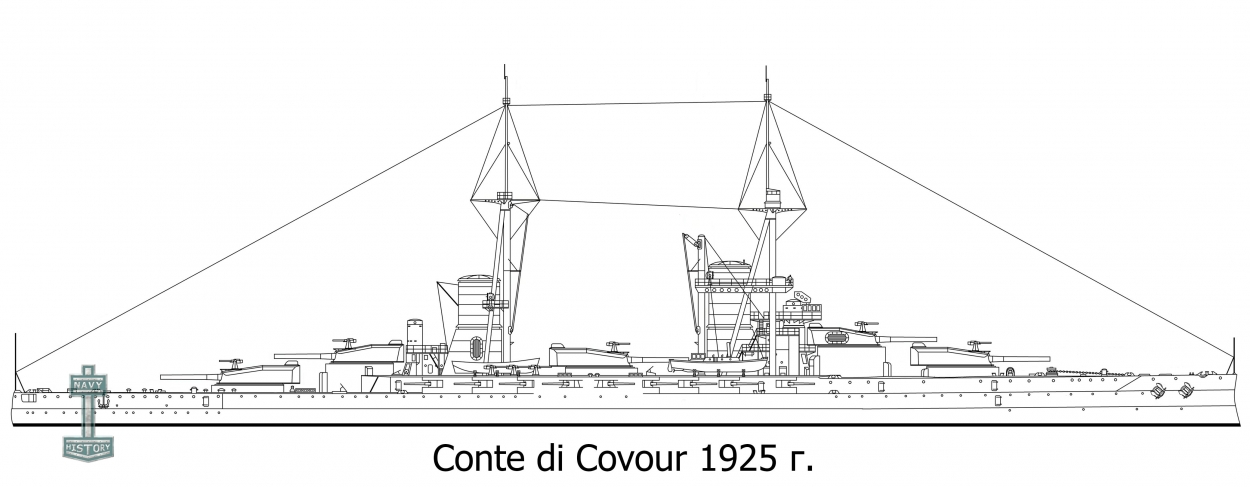

Поскольку фок-мачта размещалась сразу за дымовой трубой, её марс на ходу постоянно окутывался дымом. Этот недостаток был устранён в ходе ремонта 1925 - 1926 г., когда фок-мачту срезали и перенесли вперёд от трубы. Основание старой мачты использовали для крепления грузовой стрелы. Более поздние линейные корабли класса «Andrea Doria» изначально имели фок-мачту перед трубой.

Корабли имели протяжённый полубак, суженный в районе носовых башен главного калибра, а в центре корпуса переходящий в широкий каземат, ромбовидный в плане, в котором располагались четыре группы 120-мм орудий. Жилые помещения как офицеров, так и кубрики матросов были сильно разнесены по длине корабля, достаточно велики и комфортабельны по меркам тех лет.

Длина по ватерлинии кораблей класса «Conte di Cavour» состаляла 168.9 метров, общая длина – 176 метров. Ширина корблей составляла 28 метров, а осадка – 9,3 метра. Тоннаж при нормальной загрузке составлял 23 088 тонн, а при глубокой загрузке – 25 086 тонн. Экипаж корабля состоял из 31 офицера и 969 матросов.

Двигатели

Оригинальные машинные отделения для всех трех кораблей состояли из трех турбоагрегатов «Parsons», каждый размещался в своем машинном отделении. В каждом из машинных отделений, расположенных по бокам от средней башни, находился агрегат из турбин высокого и низкого давления, соединенных последовательно и приводящих во вращение внешние грибные валы. Средний турбоагрегат стоял в машинном отделении, расположенном между кормовой котельной группой и средней башней. В него входили параллельно установленные турбины высокого и низкого давления, вращавшие левый и правый внутренние гребные валы. Пар для турбин вырабатывали двадцать водо-трубных котла системы «Blechynden». Котлы располагались двумя группами впереди и позади машинного отделения.

«Conte di Cavour» имел 8 котлов чисто нефтяного отопления и 12 котлов смешанного.

При разработке планировалось, что корабли смогут развивать максимальную скорость в 22,5 узла, однако на испытаниях они смогли развить максимальную скорость в 21,56 – 22,2 узла. Запас топлива кораблей составлял 1 450 тонн угля и 850 тонн нефти, при этом дальность плавания составляла 4 800 морских миль при 10 узлах и 1000 морских миль при 22 узлах. Каждый корабль был снабжен тремя турбогенераторами, которые вырабатывали 150 кВт при 110В.

Вооружение

С момента строительства, основное вооружение кораблей состояло из тринадцати 305 мм орудий 46 калибра, разработанные Armstrong Whitworth и Vickers и располагались в пяти орудийных башнях. Три из которых были трех-орудийными и две двух-орудийными. Двух-орудийные башни располагались над трех-орудийными башнями в носу и корме. Трех-орудийные башни располагались по одной в носу и корме, третья располагалась в средней части корабля. Все орудийные башни были установлены в диаметральной плоскости линкоров так, что в нос и корму могли стрелять по пять орудий, а на любой борт — все тринадцать. При этом на кораблях было на одно орудие меньше чем у Бразильского линкора «Rio de Janeiro», самого вооруженного линейного корабля в мире. У него было семь двух-орудийных башен главного калибра. Эти орудия имели вертикальные углы наклона от -5 до +20 градусов и корабль мог нести по 100 снарядов к каждому орудию, хотя при нормальной загрузке норма была 70 единиц. Мнения историков расходятся насчет скорости стрельбы данных орудий и какими снарядами они вели огонь, однако историк Giorgio Giorgerini считает, что они стреляли 452 килограммовыми бронебойными снарядами, со скорострельностью один выстрел в минуту и с максимальной дальностью стрельбы в 24 000 метров. Башни имели гидравлический подъемник и элеватор со вспомогательной электрической системой.

С момента строительства, основное вооружение кораблей состояло из тринадцати 305 мм орудий 46 калибра, разработанные Armstrong Whitworth и Vickers и располагались в пяти орудийных башнях. Три из которых были трех-орудийными и две двух-орудийными. Двух-орудийные башни располагались над трех-орудийными башнями в носу и корме. Трех-орудийные башни располагались по одной в носу и корме, третья располагалась в средней части корабля. Все орудийные башни были установлены в диаметральной плоскости линкоров так, что в нос и корму могли стрелять по пять орудий, а на любой борт — все тринадцать. При этом на кораблях было на одно орудие меньше чем у Бразильского линкора «Rio de Janeiro», самого вооруженного линейного корабля в мире. У него было семь двух-орудийных башен главного калибра. Эти орудия имели вертикальные углы наклона от -5 до +20 градусов и корабль мог нести по 100 снарядов к каждому орудию, хотя при нормальной загрузке норма была 70 единиц. Мнения историков расходятся насчет скорости стрельбы данных орудий и какими снарядами они вели огонь, однако историк Giorgio Giorgerini считает, что они стреляли 452 килограммовыми бронебойными снарядами, со скорострельностью один выстрел в минуту и с максимальной дальностью стрельбы в 24 000 метров. Башни имели гидравлический подъемник и элеватор со вспомогательной электрической системой.

Противоминное вооружение состояло из девятнадцати 120 мм орудий 50 калибра, разработанных той же фирмой и расположенных в казематах по бортам корабля. Вертикальные углы наклона данных орудий составляли от -10 до +15 градусов и их скорость стрельбы составляла шесть выстрелов в минуту. Они могли стрелять 22,1 килограммовыми фугасными снарядами с максимальной дальностью стрельбы 11 000 метров. Боезапас данных орудий составлял 3 600 снарядов. Для защиты от миноносцев на вооружении кораблей были четырнадцать 76 мм орудий 50 калибра. Тринадцать из них могли быть установлены в верхней части башен, однако они так же могли быть установлены в тридцати разных местах, в том числе на баке и на верхней палубе. Углы вертикальной наводки соответствовали орудиям вспомогательного вооружения и имели скорость стрельбы в десять выстрелов в минуту. Они могли вести огонь 6 килограммовыми бронебойными снарядами с максимальной дальностью стрельбы 9 100 метров. Так же корабли были вооружены тремя 450 мм торпедными аппаратами, утопленными на 45 сантиметров. Они располагались по бортам и в корме.

Бронирование

Модернизации

До 1925 года серьезных работ по усовершенствованию линкоров не производилось. В 1925 г. на корабли «Conte di Cavour» и «Guilio Cesare» установили на полубаке катапульту для запуска гидросамолета Macchi M.18. Линкор «Leonardo da Vinci» не проходил модернизацию, так как он затонул в 1916 г. и в 1923 г. был разобран на металлолом. Так же была переделана и перенесена вперед от трубы фок-мачта, ставшая четырехногой. К началу 1930-г. оба корабля потеряли боевое значение, и поскольку Франция имела на вооружении столь же устаревшие линкоры, работы по модернизации не планировались. Однако ситуация резко изменилась, когда во Франции были начаты работы по строительству быстрого линкора «Dunkerque». Ответ Италии был довольно быстр, однако вместо строительства новых линкоров в конце 1932 г. было принято решение о коренной модернизации имеющихся линкоров.

До 1925 года серьезных работ по усовершенствованию линкоров не производилось. В 1925 г. на корабли «Conte di Cavour» и «Guilio Cesare» установили на полубаке катапульту для запуска гидросамолета Macchi M.18. Линкор «Leonardo da Vinci» не проходил модернизацию, так как он затонул в 1916 г. и в 1923 г. был разобран на металлолом. Так же была переделана и перенесена вперед от трубы фок-мачта, ставшая четырехногой. К началу 1930-г. оба корабля потеряли боевое значение, и поскольку Франция имела на вооружении столь же устаревшие линкоры, работы по модернизации не планировались. Однако ситуация резко изменилась, когда во Франции были начаты работы по строительству быстрого линкора «Dunkerque». Ответ Италии был довольно быстр, однако вместо строительства новых линкоров в конце 1932 г. было принято решение о коренной модернизации имеющихся линкоров.

В середине 1933 г. Комитет по проектированию подготовил план модернизации. Он предусматривал демонтаж и замену около 60% первоначальных конструкций: замена механизмов, смена вооружения, переделать корпус и оборудовать противоторпедную защиту.

Директива о модернизации обоих кораблей была подписана Вице Адмиралом Францеско Ротунди в октябре 1933 г. В это же время корабли встали на модернизацию - «Guilio Cesare» в Генуе, а «Conte di Cavour» в Триесте.

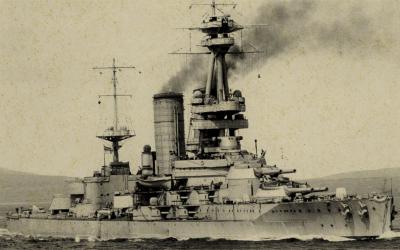

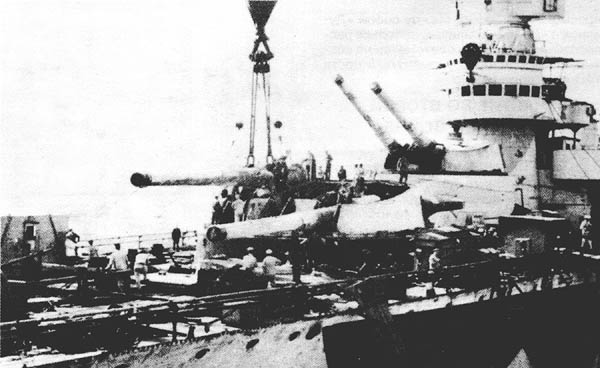

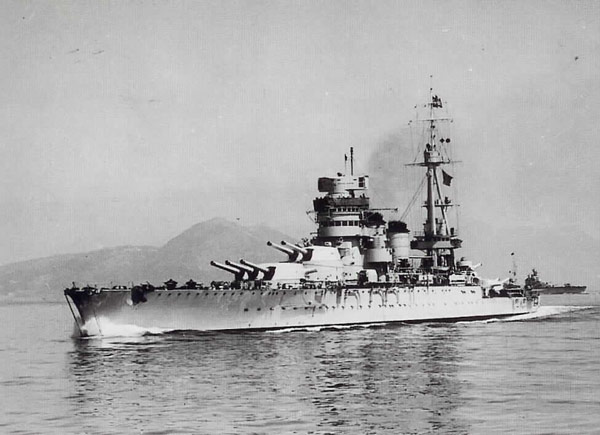

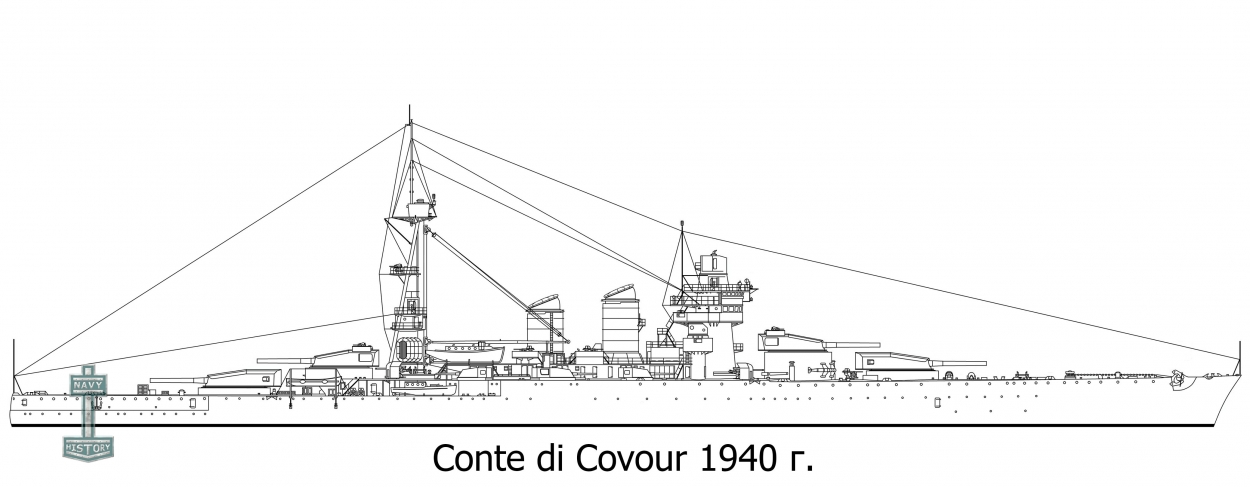

В ходе реконструкции оба корабля полностью поменяли силуэт – вместо типичного дредноута с двумя широко расставленными дымовыми трубами и относительно небольшими надстройками в 1936 г. верфь покинули современные корабли с близко поставленными дымовыми трубами, высокой обтекаемой надстройкой и элегантным «яхтенным» форштевнем. Их корпуса удлинили – наибольшая длина возросла с 179,1 до 186,4 метров. Интересная особенность: новую носовую секцию, как чулок, надели на старую – таранный форштевень так и остался внутри корпуса вместе с частью наклонного киля. Полубак продлили приблизительно на 3/5 корпуса. Центральную башню главного калибра убрали, благодаря чему разместили более мощные механизмы. Турбины были заменены новыми. Если старые турбины раньше развивали суммарную мощность в 31 000 л. с., деля ее на четыре вала, то теперь мощность в 75 000 л. с. распределялась только на два внутренних вала, внешние же были ликвидированы.

Новая энергетическая установка состояла из 8 котлов «Yarrow» и двух турбозубчатых агрегата «Belluzzo», для которых приняли эшелонное расположение, с элементами шахматного. Применительно к правому борту от носа в корму шло первое отделение, а за ним четыре котельных. Для левого борта – наоборот, сначала четыре котельных, а затем – машинное отделение.

На ходовых испытаниях 14 апреля 1936 г. «Conte di Cavour» достиг хода в 28,05 узла при мощности 93 433 л.с.

Новые 320 мм орудия были получены путем рассверливания старых 305 мм стволов и получили обозначение «320-мм/44 орудие модели 1934 г.». Так как толщина стенок после этого уменьшилась, а вес снаряда вырос, то итальянские конструкторы снизили начальную скорость снаряда. Башенные установки, так же были модернизированы, в результате чего угол возвышения вырос до 27 градусов, а дальность стрельбы до 154 кбт.

Противоминная артиллерия теперь состояла из двенадцати 120 мм орудий 55 калибра расположенных в шести двух-орудийных башнях, обеспечивающих найбольший угол возвышения в 42 градуса.

Зенитное вооружение состояло из восьми 102 мм орудий 47 калибра Минизини, они были спарены и установлены со щитами и могли вести огонь 13,8 кг снарядами со скорость стрельбы – восемь выстрелов в минуту. Легкое зенитное вооружение включало шесть спаренных 37 мм установок 54 калибра с автоматами фирмы «Бреда» и такого же числа спаренных 13,2 мм пулемета той же фирмы.

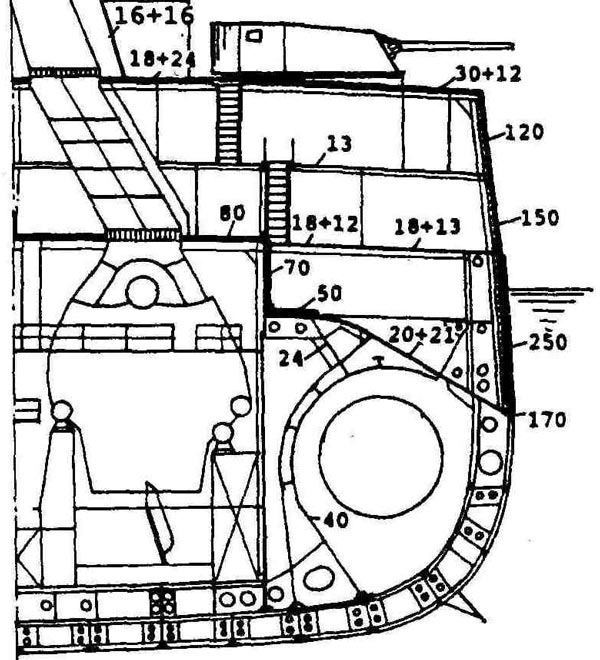

Главное изменение в схеме бронирования кораблей заключалось в появлении внутренней цитадели между броневой и главной палубой. Толщина ее равнялась 70 мм. Была усилена защита всех палуб. На плоском участке, по бокам от цитадели, толщину броне палубы довели до 50 мм. Главная палуба в пределах внутренней цитадели имела толщину 80 мм над механизмами и 100 мм над погребами, в остальном она остался неизменной. Верхняя палуба получила усиление вокруг барбетов в 43 мм.

Противоосколочное бронирование носовой надстройки вне боевой рубки составляло 32-48 мм. Боевая рубка имела толщину стен – 240 мм, крыши – 120 мм и пол – 100 мм. Толщина лобовых плит башен была снижена до 240 мм. Защита барбетов была увеличена, за счет установки плит толщиной 50 мм с небольшим зазором.

Противоторпедная защита кораблей была концентрической, где главным элементом служила полая труба, проходящая через отсек заполненный жидкостью. Труба имела тонкие стенки и была «мягкой», что позволяло поглотить большую часть энергии и ослабить удар на противоторпедную переборку. Толщина противоторпедной переборки составляла 40 мм.

Водоизмещение увеличилось до 26 400 т., из-за чего главный броне пояс полностью ушел под воду.

Во второй половине 1940 г. все 13,2 мм пулеметы были заменены на 20 мм автоматы 65 калибра «Бреда».

В ходе восстановительного ремонта в первой половине 1942 г. «Conte di Cavour» планировалось перевооружить более современной зенитной артиллерией. Зенитная артиллерия должна была состоять из: двенадцати 135 мм орудий 45 калибра установленных в шести двух-орудийных башнях, двенадцати 65 мм орудий 64 калибра и тринадцати 20 мм автоматов 65 калибра (десять спаренных), так же планировалось оснастить РЛС типа EC3-ter. Однако до момента капитуляции Италии работы закончить не успели.

Служба

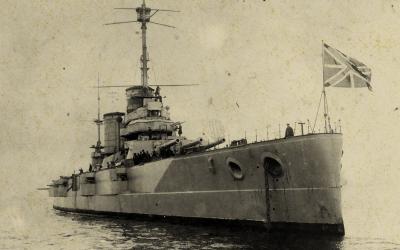

Во время Первой мировой войны «Conte di Cavour» входил в состав 1-й дивизии итальянского флота. Италия не сразу вступила в войну, хотя и входила в Тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией. В результате долгих переговоров, Антанте удалось добиться нейтралитета Италии, а в дальнейшем выступить на стороне Антанты. На момент объявления войны 24 мая 1915 года «Conte di Cavour» находился в Таранто и стал флагманом главнокомандующего вице-адмирала Луиджи ди Савойя. За день до этого на борту линкора состоялась встреча командующего английским Средиземноморским флотом адмирала Гэмбла с начальником итальянского главного морского штаба вице-адмиралом Паоло ди Ревел и главнокомандующим герцогом Абруцким, на которой обсуждались вопросы взаимодействия флотов.

Во время Первой мировой войны «Conte di Cavour» входил в состав 1-й дивизии итальянского флота. Италия не сразу вступила в войну, хотя и входила в Тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией. В результате долгих переговоров, Антанте удалось добиться нейтралитета Италии, а в дальнейшем выступить на стороне Антанты. На момент объявления войны 24 мая 1915 года «Conte di Cavour» находился в Таранто и стал флагманом главнокомандующего вице-адмирала Луиджи ди Савойя. За день до этого на борту линкора состоялась встреча командующего английским Средиземноморским флотом адмирала Гэмбла с начальником итальянского главного морского штаба вице-адмиралом Паоло ди Ревел и главнокомандующим герцогом Абруцким, на которой обсуждались вопросы взаимодействия флотов.

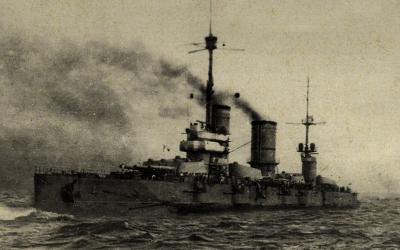

Задачей кораблей класса «Conte di Cavour» был бой с Австро-Венгерскими дредноутами класса «Tegetthoff». К 1916 году итальянцы располагали шестью дредноутами против четырех австрийских, но они считали, что в эскадренном сражении австрийцы будут иметь в составе главных сил еще три мощных дредноута и примут бой на отходе строем фронта. Однако после начала войны в Адриатике, подводная угроза заставила все крупные корабли стоять в гаванях

Одной из немногих операций, к которой привлекались дредноуты, была оккупация базы Курцола на полуострове Саббионцела в Италии в которой участвовали все три линкора типа «Conte di Cavour».

В конце 1915 года «Conte di Cavour» стал флагманом «Группы А», оставаясь вместе с «Guilio Cesare» и «Dante Alighieri» в составе 1-й дивизии, продолжая базироваться в Таранто. В марте 1917-го все дредноуты находились в районе южной Адриатики и Ионического моря. В 1919 году ушел в Северную Америку и посетил порты такие как Галифакс, Канада. В 1921 году «Conte di Cavour», из-за нехватки экипажа, был отправлен в резерв. А с ноября по март 1922 г. переоборудовался в Ла Специи.

В 1923 году «Andrea Doria», «Caio Duilio», «Guilio Cesare» и «Conte di Cavour» отправились в боевой поход на остров Корфу, где шли бои с греческими войсками. Линкоры были отправлены для разгрома греческих войск в знак мести за расправу над итальянцами в Янине. 27 августа 1923 г. года генерал Теллини вместе с итальянской делегацией, который был направлен по решению Конференции Послов для разрешения вопроса по поводу албано-греческой границы, были расстреляны греческими солдатами из засады. Итальянское правительство потребовало от Греции принести извинения и допустить итальянские корабли в порт Афин, но, не дождавшись ответа, отдало приказ отправить итальянскую эскадру на Корфу. 29 августа 1923 г. года корабли разрушили старинный форт на острове Корфу, и греки вскоре немедленно приняли корабли в порту Фалерон недалеко от Афин. Во время операции «Conte di Cavour» бомбардировал город 76 мм орудиями, убив при этом 20 и ранив 30 гражданских жителей.

«Conte di Cavour» сопровождал короля Виктора Эммануила III с его женой на борту «Данте Алигьери» с государственным визитом в Испанию в 1924 г, по возвращению был отправлен в резерв. В 1926 г. перевозил Муссолини в Ливию. С 12 мая 1928 г. по 1933 находился в резерве, а с 1933 г. по 1937 г. проходил модернизацию. 5 мая 1938 года участвовал в морском параде в Неаполитанской бухте в честь А. Гитлера. В 1939 г. участвовал в вторжении в Албанию.

На момент объявления войны Франции и Англии, в итальянском флоте лишь два линкора были готовы к бою: «Conte di Cavour» и «Guilio Cesare». Они составляли 5-й дивизион 1-й эскадры.

9 июля 1940 г «Conte di Cavour» в составе 1 эскадры был вовлечен в бой с основными силами Британского средиземноморского флота. Англичане сопровождали конвой из Мальты в Александрию, в то время как итальянцы сопроводили конвой из Неаполя в Бенгази, Ливия. Средиземноморский флот попытался выстроить свои корабли между Итальянской эскадрой и их базой в Таранто. Экипажи кораблей визуально увидели друг друга в середине дня, в 15:53 итальянские линкоры открыли огонь с дальности в 27 000 метров. Два ведущих линкора Британии, «HMS Warspite» и «Malaya» открыли огонь через минуту. Спустя три минуты, как линкоры открыли огонь, снаряды с «Guilio Cesare» начали падать на «HMS Warspite» который сделал небольшой разворот и увеличил ход, что бы уйти из зоны обстрела итальянских линкоров, в 16:00. В это же время 381 мм снаряд выпущенный с «HMS Warspite» попал в «Guilio Cesare» с расстояния в 24 000 метров. Снаряд пробил броню возле задней дымовой трубы и разорвался, образовав пробоину длиной в 6,1 метра в поперечнике. Из-за осколков образовалось несколько пожаров и четыре котла пришлось остановить, так как обслуживающий персонал не мог дышать. Это снизило скорость линкора до 18 узлов. После этого итальянская эскадра успешно вышла из зоны поражения Британских сил.

31 августа 1940 г. линкор отправился на перехват британских соединений (в том числе супер дредноута «Valiant»), шедших из Гибралтара и Александрии для снабжения Мальты и переброски нескольких кораблей с запада на восток. Из-за плохой работы разведки, особенно воздушной, перехват не удался. Итальянцы надеялись добиться успеха на второй день, но ночью разыгрался сильный шторм, причинивший нескольким кораблям повреждения и вынудивший эскадру вернуться на базу. Англичане же успешно довели операцию до конца. 1 сентября эскадра отправилась в Таранто.

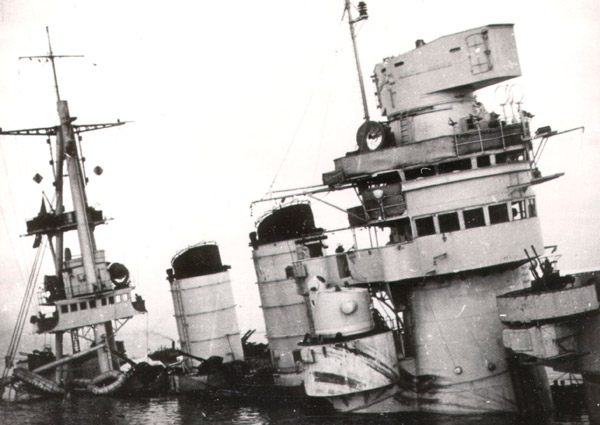

10 сентября 1943 г. был затоплен на мелководье во избежание захвата Немцами и позже был поднят. 23 февраля 1945 г. в результате воздушного налета американской авиации был поврежден корпус и линкор перевернулся. Остатки «Conte di Cavour» были подняты по частям в 1947 – 1952 гг. и сданы на слом.

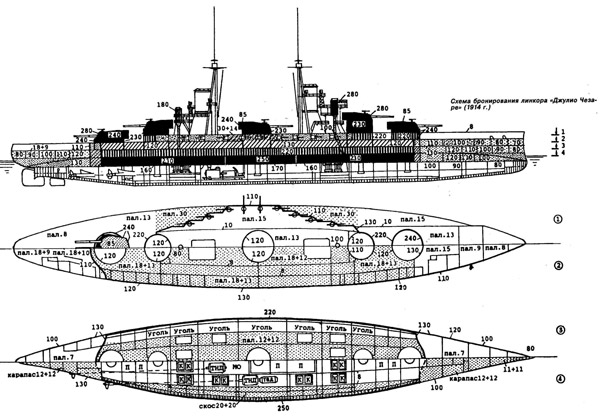

Корабли класса «Conte di Cavour» имели полноценный броне пояс вдоль ватерлинии, высота его составляла 2,8 метра, он выступал на 1,2 метра над ватерлинией и опускался ниже ватерлинии на 1,6 метра. В средней части его толщина составляла 250 мм, к корме и носу толщина уменьшалась до 130 мм и до 80 мм. Толщина у нижней кромке составляла 170 мм. Выше главного броне пояса располагался броне пояс с толщиной 220 мм и протяженностью 2,3 метра. Между главной и верхней палубой располагался броне пояс с толщиной 130 мм и с протяженностью 138 метров, от носа до башни №4. Самый верхний броне пояс, который защищал казематы, имел толщину в 110 мм. Корабли имели две броне палубы. Главная палуба имела толщину 24 мм и имела два слоя. Ее толщина на скосах, примыкающих к нижней кромке главного броне пояса, составляла 40 мм. Между башнями №1 и №4 проходила броне палуба толщиной 30 мм, шедшая на уровне кромки 220 мм броне пояса и, так же имела два слоя. Верхняя палуба не бронировалась, за исключением участка толщиной 30 мм от кромки 170 мм броне пояса до стенки каземата. Толщина палубы бака над казематами 120 мм орудий составляла 44 мм.

Корабли класса «Conte di Cavour» имели полноценный броне пояс вдоль ватерлинии, высота его составляла 2,8 метра, он выступал на 1,2 метра над ватерлинией и опускался ниже ватерлинии на 1,6 метра. В средней части его толщина составляла 250 мм, к корме и носу толщина уменьшалась до 130 мм и до 80 мм. Толщина у нижней кромке составляла 170 мм. Выше главного броне пояса располагался броне пояс с толщиной 220 мм и протяженностью 2,3 метра. Между главной и верхней палубой располагался броне пояс с толщиной 130 мм и с протяженностью 138 метров, от носа до башни №4. Самый верхний броне пояс, который защищал казематы, имел толщину в 110 мм. Корабли имели две броне палубы. Главная палуба имела толщину 24 мм и имела два слоя. Ее толщина на скосах, примыкающих к нижней кромке главного броне пояса, составляла 40 мм. Между башнями №1 и №4 проходила броне палуба толщиной 30 мм, шедшая на уровне кромки 220 мм броне пояса и, так же имела два слоя. Верхняя палуба не бронировалась, за исключением участка толщиной 30 мм от кромки 170 мм броне пояса до стенки каземата. Толщина палубы бака над казематами 120 мм орудий составляла 44 мм.