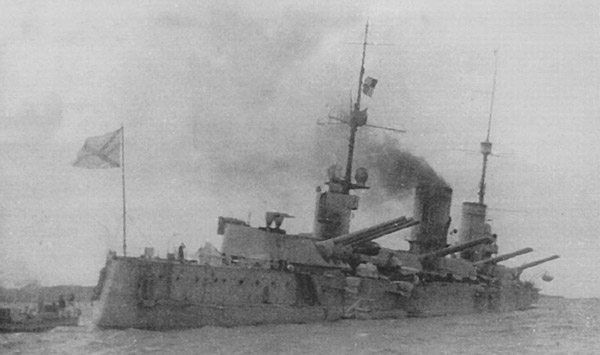

«Полтава» - линейный корабль военно-морского флота России класса «Севастополь», участвовал в Первой Мировой Войне. 24 ноября 1919 г на корабле началось возгорание нефти, что привело к сильным повреждениям, которые стали фатальными для линкора и навсегда изменили его судьбу. 1 января 1926 г линкор переименовали в «Фрунзе».

Проектирование

После Русско-Японской войны, в которой Россия потеряла почти все свои балтийские и тихоокеанские линкоры, встала задача возрождения линейного флота. В связи с этим в 1906 г. Главный морской штаб разработал задание для проектирования нового линкора для Балтийского моря. Для этого подготовили девять пред-эскизных проектов кораблей водоизмещением до 20 000 т., со скоростью до 22 узлов и вооружением из восьми – девяти 305-мм орудий главного калибра. Дальнейшего развития проекты 1906 г. не получили, из-за неясности задач Балтийского флота и неясности с финансированием будущей судостроительной программы. По мере решения данных задач, Главный морской штаб приступил к разработке уточненных требований. Так после “цусимского” опыта, кардинально изменились взгляды на концепцию бронирования. Во время войны Японцы использовали фугасные, а не бронебойные снаряды, особенно эффективные при стрельбе по слабо бронированным и не бронированным целям. Отсюда возникла необходимость в сплошном бронировании надводной части борта.

В декабре 1907 г. утвердили окончательные требования к кораблю, количество 305-мм орудий достигло 12, 120-мм – 16. В конце 1907 г. был объявлен международный конкурс на лучший проект линкора для Российского флота. Первое место заняла работа Балтийского завода.

В конце октября по требованию Главного морского штаба в проект внесли изменения. Увеличили наибольшую скорость хода до 23 узлов, усилили бронирование нижнего и верхнего пояса. Для обеспечения экономического хода, в составе энергетической установки появились дизели, хотя от них в дальнейшем отказались.

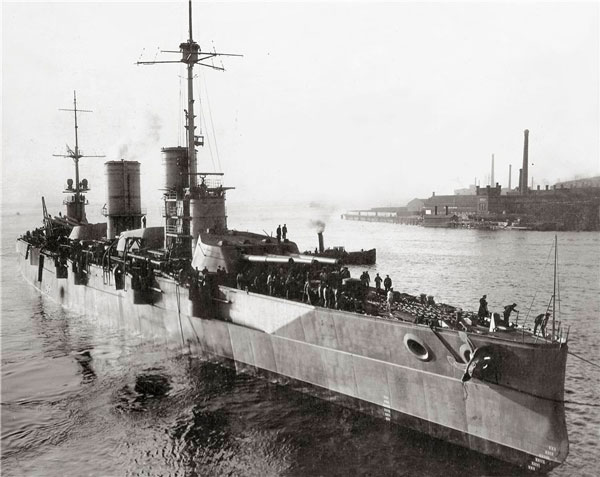

9 апреля 1909 г. в техническом бюро Балтийского завода подготовили технический проект, а в мае было принято решение о начале строительства линкоров, головному кораблю присвоили имя «Севастополь». Всего было построено четыре корабля данного класса: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут».

Конструкция

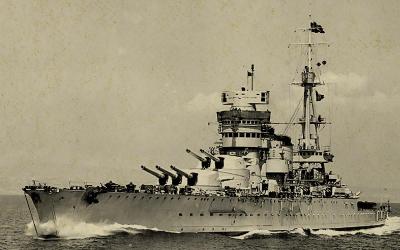

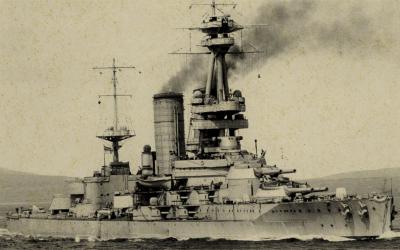

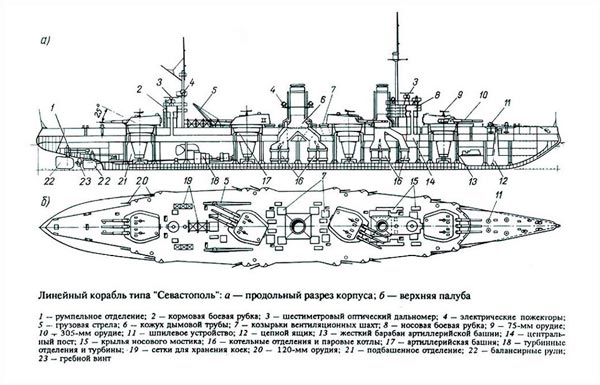

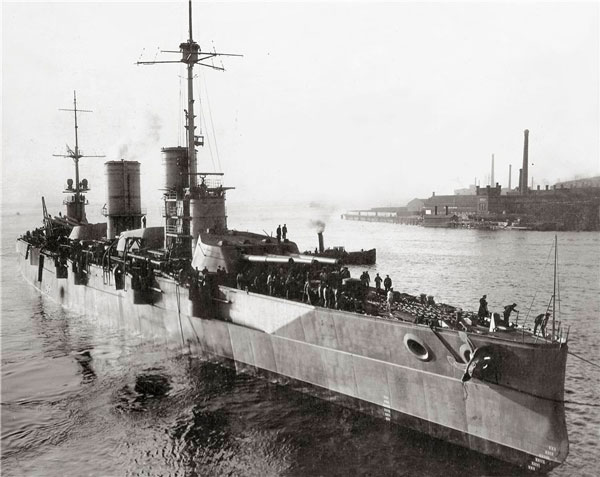

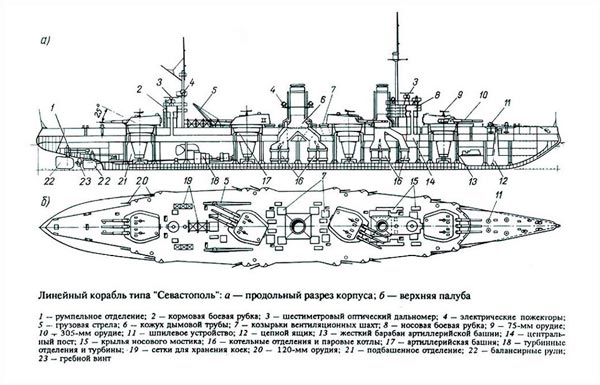

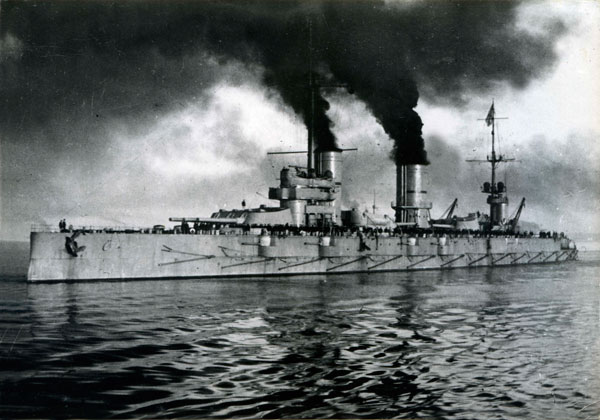

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «Conte di Cavour», они не были линейно возвышены.

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «Conte di Cavour», они не были линейно возвышены.

Длина корабля по ватерлинии составляла 180,1 м, а общая – 181,2 м. Ширина корпуса составляла 26,9 м, а осадка – 9,1 м. Стандартное водоизмещение составляло 23 300 т, а полное – 26 400 т. Экипаж корабля состоял из 1 125 офицеров и матросов.

Двигатели

Энергетическая установка линкоров состояла из десяти паровых турбин системы «Parsons» суммарной мощностью 32 000 л.с. Турбины приводили во вращение четыре гребных вала и располагались в трех машинных отделениях. Два отделения были бортовыми и в них, размещалось по две турбины работающих на один вал. Третье отделение было среднее, смещенное в корму от башни главного калибра №3, в нем размешались шесть турбин работающих на два вала.

Пар для турбин вырабатывали двадцать пять паровых котла системы «Yarrow», размещенные в четырех котельных отделениях. Шестнадцать из них работали на смешенном отоплении, а девять – нефтяном отоплении. Нормальный запас топлива на борту составлял 816 т угля и 200 т нефти, а максимальный – 1500 т. угля и 700 т нефти. Дальность плавания составляла 3 500 миль при 13 уз. Максимальная скорость хода составляла 21,75 уз.

Вооружение

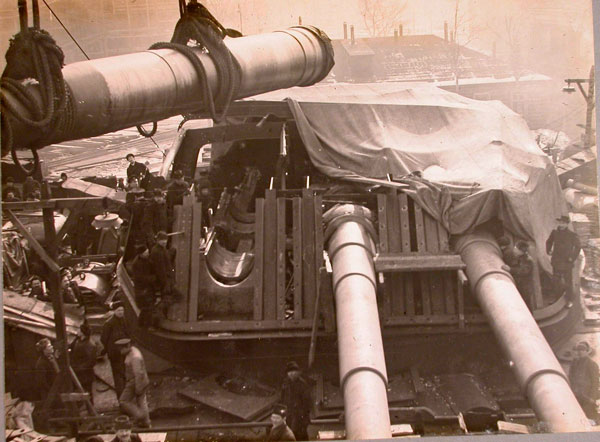

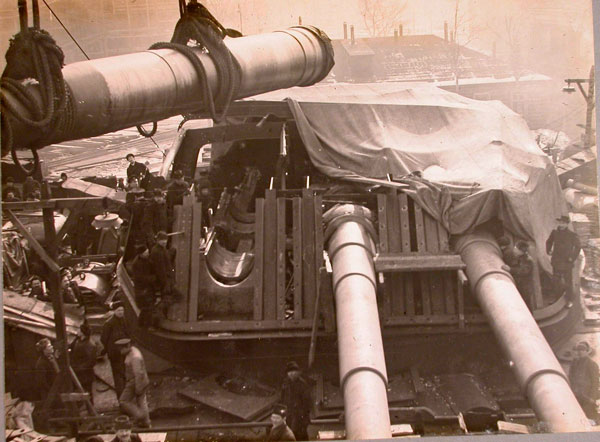

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Боекомплект составлял 100 снарядов к каждому орудию. Снаряды располагались в погребах под башнями главного калибра. При этом погреба носовых и кормовых орудий не вмещали весь боекомплект, поэтому часть снарядов размещалось в запасных погребах. Из-за чего снижалась скорость стрельбы носовых и кормовых орудий.

Вооружение противоминного калибра состояло из шестнадцати 120-мм орудий 50 калибра. Они размещались в казематах на средней палубе. Углы возвышения составляли от -10 до 20 градусов (в других источниках встречаются данные, что угол возвышения составлял от -10 до 25 градусов). Данные орудия могли вести огонь фугасными, шрапнельными и осветительными снарядами. Фугасных снарядов на вооружении линкора было три: 29,48-кг образца 1907 г, 28,97-кг образца 1911 г и 26,3-кг образца 1928 г. В зависимости от снаряда варьировалась максимальная дальность стрельбы 10 400 м, 13 900 м и 17 000 м соответственно. Шрапнельные снаряды были только 20,7-кг и имели максимальную дальность стрельбы 10 600 м. Дальность стрельбы приведена при угле возвышения в 20 градусов. Скорострельность орудий составляло семь выстрелов в минуту. Боезапас составлял 300 снарядов к каждому орудию.

Ситуация с зенитным вооружением линкоров не однозначна. Согласно информации приведенной в журнале “Первые линкоры красного флота”, по проекту зенитное вооружение линкоров должно было состоять из восьми 47-мм орудий, размещавшихся по четыре на крышах башен главного калибра №1 и №4. Однако из-за нехватки данных орудий, на момент вступления в строй на линкорах «Гангут» и «Петропавловск» было установлено два 63,5-мм орудия и одно 47-мм орудие, а на линкорах «Севастополь» и «Полтава» - два 75-мм орудия и одно 47-мм орудие. Однако судя по сохранившимся фотографиям линкоров периода 1914 – 1916 гг, на концевых башнях главного калибра не было зенитного вооружения.

Так же линкоры были вооружены четырьмя подводными траверзными 450-мм торпедными аппаратами. Торпедные аппараты предназначались для самообороны линкора при выходе из строя артиллерии.

Бронирование

Главный броне пояс имел высоту 5,06 м, во время проектирования предполагалось, что над водой он должен был возвышаться на 3,06 м, но из-за перегрузки корабля броневой пояс уходил под воду на лишний метр, что стало причиной снижения его эффективности. В районе цитадели на участке между концевыми башнями его толщина составляла 225-мм. На этом участке броне пояс заканчивался траверзами. Носовой траверз имел толщину 50-мм, а кормовой – 125-мм. От траверзов в оконечностях, доходивших до самого носа и почти до кормы, толщина уменьшалась до 125-мм.

Выше проходил верхний броне пояс высотой 2,26 м и простирался от траверза башни главного калибра №4 до носа корабля. На участке между носовыми и кормовыми траверзами его толщина составляла 125-мм. В носовой оконечности толщина пояса уменьшалась до 75-мм, в районе кормовой оконечности верхний пояс отсутствовал.

Кроме этого вертикальная защита линкоров включала в себя продольные броневые переборки, проходившие по всей длине цитадели на расстоянии 3,4 м от борта и предназначавшиеся для защиты внутренних помещений от осколков снаряд пробивших главный или верхний броне пояс. Между нижней и средней палубами переборки имели толщину 50-мм, а между средней и верхней палубами – 37,5-мм.

Горизонтальное бронирование линкоров состояло из трех броне палуб. Верхняя броне палуба в районе цитадели и носовой оконечности имела толщину 37,5-мм, а в кормовой оконечности – 6-мм. Ниже шла средняя броне палуба, которая в районе цитадели и носовой оконечности имела толщину 25-мм, а в пространстве между бортами и продольными переборками ее толщина составляла 19-мм. В кормовой оконечности толщина средней палубы составляла 37,5-мм, за исключением участка над румпельным отделением, где толщина уменьшалась до 19-мм. Последней шла нижняя броне палуба, которая в районе цитадели имела толщину 12-мм, а в межбортовом пространстве переходила в 50-мм скосы. В кормовой оконечности нижняя палуба была горизонтальной по всей ширине корпуса с толщиной 25-мм.

Толщина лобовых и боковых плит башен главного калибра составляла 203-мм, а задней стенки выполнявшей роль противовеса – 305-мм. Крыша башни имела бронирование толщиной 76-мм. Барбеты башен имели разное бронирование, так часть над верхней палубой имела толщину 150-мм, а нижняя часть, доходившая до средней палубы, имела толщину 75-мм. Исключение составляли концевые башни, у которых барбеты служили частью броневых траверзов. Нижняя часть барбетов башен главного калибра №1 и №4 имели толщину 125-мм, вместо 75-мм.

Бронирование стен основной и вспомогательной боевой рубки составляло 254-мм, крыши – 100-мм. Так же 70-мм кожухами защищались приводы управления. Дымовые трубы в основании защищались 75-мм бронированием, а в остальной части – 22-мм бронированием. Румпельное бронирование заключалось в броневой кожух толщиной от 30 до 125-мм.

Специальной противоминной защиты линкоры не имели, ее роль частично восполнялось двойным дном и бортом, доходивших до кромки главного броне пояса и продольными 9-мм переборками из стали повышенного сопротивления.

Модернизации

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Служба

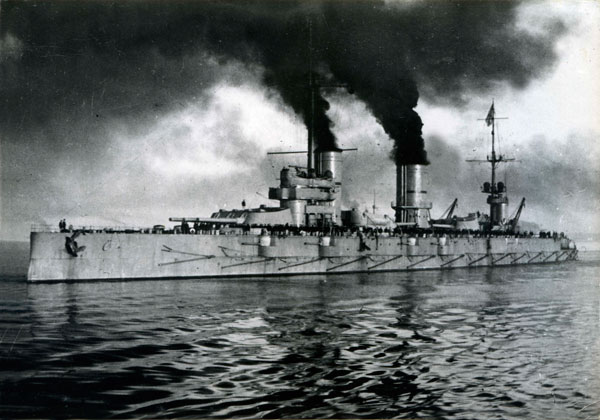

Линкор «Полтава» вступил в строй 17 декабря 1914 г на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. При этом новым линкорам класса «Севастополь» разрешалось действовать только в Финском заливе.

Линкор «Полтава» вступил в строй 17 декабря 1914 г на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. При этом новым линкорам класса «Севастополь» разрешалось действовать только в Финском заливе.

Согласно плану боя силы флота делились на шесть маневренных групп. Линкоры «Севастополь» и «Полтава» входили во 2-ю маневренную группу усиленную крейсером «Россия». Линкоры должны были вести огонь орудиями главного калибра по главным силам неприятеля, а противоминным калибром – по тральщикам. Весной 1915 г. новые линкоры занимались интенсивной боевой подготовкой.

В августе 1915 г германские силы предприняли две попытки прорваться в Рижский залив, хотя вторая попытка была успешной, немцам все равно пришлось покинуть залив. В результате бои показали слабость русских сил в Рижском заливе, командование разрешило использовать линкоры класса «Севастополь» в Балтийском море. До декабря 1915 г линкоры выходили в море для осуществления прикрытия эсминцев занимающихся постановкой минных полей. Случались и происшествия, в Финском заливе кораблям было тесно и они то попадали на мель, то ударялись днищем о дно.

В начале 1916 г вышла директива запрещающая действовать новым линкорам в Балтийском море, теперь разрешение на выход могла дать только Ставка. До 1917 г все линкоры класса «Севастополь» бездействовали и простояли на рейде Гельсингфорса. В конце февраля 1917 г на линкорах были подняты красные флаги. Во время захвата Германией Моонзундских островов линкоры 1-й бригады находились в состоянии боевой готовности, но в море не выходили. Война для их экипажей уже закончилась.

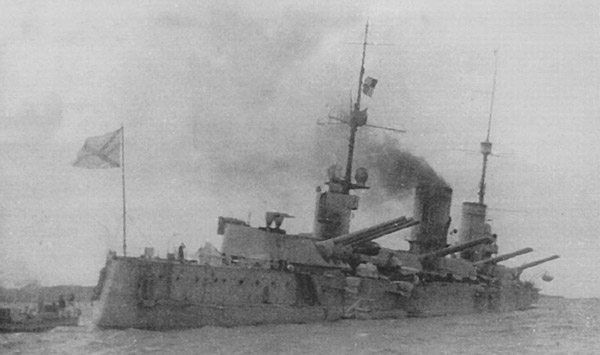

По условиям Брестского мира Советское правительство обязалось вывести свои корабли из портов Финляндии. Первый отряд в составе 1-й бригады вышел 12 марта 1918 г. В составе бригады находились линкоры: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск», «Гангут», крейсера: «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Богатырь». Под проводкой ледоколов «Ермак» и «Волынец». В Кронштадт бригада прибыла 17 марта. Впоследствии весь 1918 год линкор бездействовал.

В конце октября линкор перевели из Кронштадта в Петроград и поставили на длительное хранение. Оставшийся личный состав перевели на линкор «Петропавловск».

24 ноября 1919 г на линкоре «Полтава», из-за недосмотра вахтенных возник серьезный пожар. Для зимнего хранения на корабле были осушены водяные системы, электроэнергия должна была подаваться с берега, а для отопления помещений действовал только один котел носового котельного отделения. Работавшие при свечах и керосиновых лампах кочегары, не заметили, что из-за неплотно задраенной горловины нефтехранилища в трюм поступает мазут. Когда плававшее на поверхности воды топливо достигло уровня топки котла, в кочегарке возникло обширное возгорание. Несмотря на прибытие городских пожарных, спасательного судна и двух ледоколов, пожар длился 15 часов.

24 ноября 1919 г на линкоре «Полтава», из-за недосмотра вахтенных возник серьезный пожар. Для зимнего хранения на корабле были осушены водяные системы, электроэнергия должна была подаваться с берега, а для отопления помещений действовал только один котел носового котельного отделения. Работавшие при свечах и керосиновых лампах кочегары, не заметили, что из-за неплотно задраенной горловины нефтехранилища в трюм поступает мазут. Когда плававшее на поверхности воды топливо достигло уровня топки котла, в кочегарке возникло обширное возгорание. Несмотря на прибытие городских пожарных, спасательного судна и двух ледоколов, пожар длился 15 часов.

От огня пострадали смежные с носовым котельным отделением помещения, в частности, центральный артиллерийский пост и броневая труба проводов под ним, носовая боевая рубка, одна из электростанций и коридоры проводов. Так же был залит водой центральный пост и погреба носовой башни главного калибра.

Восстановление линкора в условиях разрухи 1920-х г Командование Морских сил признало не целесообразным. Его решили разоружить и передать введенье Морского научно-технического комитета. Оборудование, механизмы, трубопроводы и т.п. решили использовать для восстановления и ремонта трех других линкоров. 2 сентября 1924 г с корабля снималось оставшееся артиллерийское вооружение.

Учитывая состояние линкора, Оперативное управление штаба предложило переоборудовать его в авианосец, но из-за состояния экономики и промышленности не позволило реализовать эту прогрессивную идею. Весной 1925 г встал вопрос о вводе в строй всех четырех линкоров класса «Севастополь». Уже в июне 1925 г М.В. Фрунзе санкционировал восстановление линкора «Полтава», после чего начались работы по восстановлению корабля. До середины февраля 1926 г Балтийский завод освоил 300 тыс. руб., а затем кредит иссяк.

1 января 1926 г линкор переименовали в «Фрунзе».

26 ноября 1926 г в соответствии с шестилетней “Программой строительства Морских сил РККА” восстановление линкора переносилось на 1927/28 – 1931/32 операционные годы.

17 декабря 1928 г при корректировке шестилетней программы из нее были исключены работы по восстановлению линкора «Фрунзе».

Между тем, после перевода на Черное море линкора «Парижская коммуна» и постановки на кардинальную модернизацию линкора «Марат», руководство Морских сил РККА снова подняло вопрос о линкоре «Фрунзе». В октябре 1930 г было разработано три варианта восстановления корабля:

- В виде плавучей батареи с 16 старыми котлами.

- Полное восстановление, совмещенное с модернизацией по типу линкора «Марат». Все работы должны были пройти в два этапа.

- Превращение в линейный крейсер с установкой котлов от недостроенного крейсера «Измаил» и новых импортных турбин.

Между тем, в декабре 1930 г стало известно, что из-за сокращения ассигнований на флот работы по линкору «Фрунзе» не смогут начаться в 1931 г. В январе 1931 г к Ворошилову обратились за разрешением использовать оборудование линкора для других кораблей, а корпус сдать на слом, но был получен отказ. Вторичный запрос в нарком о судьбе линкора «Фрунзе» был в марте, на него снова ответили отказом. В это время на корабле шел демонтаж средних башен главного калибра, предназначавшихся для береговой обороны на Дальнем Востоке.

В апреле 1931 г появилось предложение перестроить корабль в трех-башенный линейный крейсер водоизмещением 26 000 т с машинно-котельной установкой мощностью 88 000 л.с. О нем доложили Ворошилову, следствием чего явилось включение работ по восстановлению и модернизации линкора «Фрунзе» в “Программу строительства Морских сил РККа на 1932 – 1935 гг”. Утверждая программу, Совнарком СССР 11 ноября 1931 г постановил отложить восстановление линкора на 1933 – 1934 гг.

В октябре 1932 г Управление кораблестроения выдало Конструкторскому бюро Балтийского завода заказ на разработку “детального эскизного проекта” перестройки линкора «Фрунзе» в линейный крейсер со скоростью 27 уз.

В октябре 1932 г Управление кораблестроения выдало Конструкторскому бюро Балтийского завода заказ на разработку “детального эскизного проекта” перестройки линкора «Фрунзе» в линейный крейсер со скоростью 27 уз.

К марту 1933 г Конструкторское бюро Балтийского завода разработало эскизный проект линейного крейсера водоизмещением 27 000 т с тремя башнями главного калибра и 16 130-мм орудиями размещающихся в среднем двухъярусном каземате. После рассмотрения проекта было подписано решение о разработке нового проекта, отличающегося от предыдущего наличием двух двух-орудийных 100-мм зенитных орудий, трех двух-орудийных 45-мм автоматов, усиленным горизонтальным бронированием, с двух вальной механической установкой мощностью 120 000 л.с.

В июне новый проект был рассмотрен и Балтийскому заводу выдали задание на разработку общего проекта, по которому предусматривалось: доведение угла возвышения орудий главного калибра до 40 градусов, размещение 12 130-мм орудий в двух-орудийных башнях, перераспределение толщины брони, установка 533-мм траверзных неповоротных подводных аппаратов, использование главных механизмов мощностью 110 000 л.с.

11 июля 1933 г вышло постановление “О программе военно-морского строительства на 1933 – 1938 гг ”, по которому предусматривалась модернизация линкора «Фрунзе». Однако в соответствии с новой программой на Балтийском заводе предусматривалось строительство легких крейсеров, эсминцев, подводных лодок, поэтому возникли опасения, что работы по модернизации линкора могут им помещать. В конце 1934 г участь корабля как линейного крейсера была решена и в январе следующего года все работы по нему прекратились.

30 сентября 1935 г был получен приказ восстановить линкор «Фрунзе» в качестве плавучей батареи. Сразу было разработано и утверждено задание, по которому предполагалось восстановить корабль со всеми четырьмя башнями главного калибра, но лишь с шестью паровыми котлами работающих на нефтяном отоплении.

Балтийский завод переработал существующий эскизный проект: усилил бронирование средней палубы, добавил 100-мм зенитную артиллерию и для увеличения остойчивости добавил були.

После ознакомления с проектом Ворошилов постановил: “предоставить в правительство доклад по последнему варианту, работы начать в 1936 г”. Однако в это время началась гонка с проектированием новых линкоров, вскоре промышленности и флоту стало не до восстановления линкора «Фрунзе». Проектные работы по нему прекратились, а восстановительные даже не начинались.

9 июля 1939 г Главный Военный Совет ВМФ восстановление линкора не целесообразным и постановил демонтировать оставшееся на корабле оборудование на запасные части для линкоров класса «Севастополь».

К сентябрю 1939 г с линкора демонтировали боевую рубку, сняли башенные механизмы и приступили к разборке самих башен. В 1941 г корпус сдали в Отдел фондового имущества для разборки на металл и к началу войны его носовую оконечность успели разобрать. При буксировке Морским каналом осенью 1941 г корпус во время артиллерийского обстрела получил несколько пробоин и затонул вблизи бровки канала. Затонувший корпус был поднят в мае 1944 г. Окончательно корпус был полностью разобран на металл в 1946 г. Из 35 лет, прошедших после спуска корабля на воду, линкор находился в строю лишь четыре не полных года.

Линкоры класса «

Линкоры класса « Вооружение главного калибра линкоров класса «

Вооружение главного калибра линкоров класса « Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации. Линкор «Полтава» вступил в строй 17 декабря 1914 г на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. При этом новым линкорам класса «

Линкор «Полтава» вступил в строй 17 декабря 1914 г на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. При этом новым линкорам класса « 24 ноября 1919 г на линкоре «Полтава», из-за недосмотра вахтенных возник серьезный пожар. Для зимнего хранения на корабле были осушены водяные системы, электроэнергия должна была подаваться с берега, а для отопления помещений действовал только один котел носового котельного отделения. Работавшие при свечах и керосиновых лампах кочегары, не заметили, что из-за неплотно задраенной горловины нефтехранилища в трюм поступает мазут. Когда плававшее на поверхности воды топливо достигло уровня топки котла, в кочегарке возникло обширное возгорание. Несмотря на прибытие городских пожарных, спасательного судна и двух ледоколов, пожар длился 15 часов.

24 ноября 1919 г на линкоре «Полтава», из-за недосмотра вахтенных возник серьезный пожар. Для зимнего хранения на корабле были осушены водяные системы, электроэнергия должна была подаваться с берега, а для отопления помещений действовал только один котел носового котельного отделения. Работавшие при свечах и керосиновых лампах кочегары, не заметили, что из-за неплотно задраенной горловины нефтехранилища в трюм поступает мазут. Когда плававшее на поверхности воды топливо достигло уровня топки котла, в кочегарке возникло обширное возгорание. Несмотря на прибытие городских пожарных, спасательного судна и двух ледоколов, пожар длился 15 часов. В октябре 1932 г Управление кораблестроения выдало Конструкторскому бюро Балтийского завода заказ на разработку “детального эскизного проекта” перестройки линкора «Фрунзе» в линейный крейсер со скоростью 27 уз.

В октябре 1932 г Управление кораблестроения выдало Конструкторскому бюро Балтийского завода заказ на разработку “детального эскизного проекта” перестройки линкора «Фрунзе» в линейный крейсер со скоростью 27 уз.