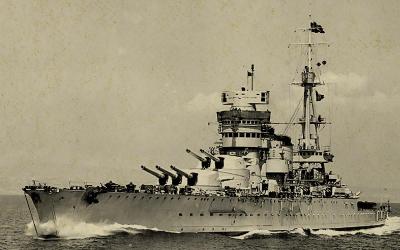

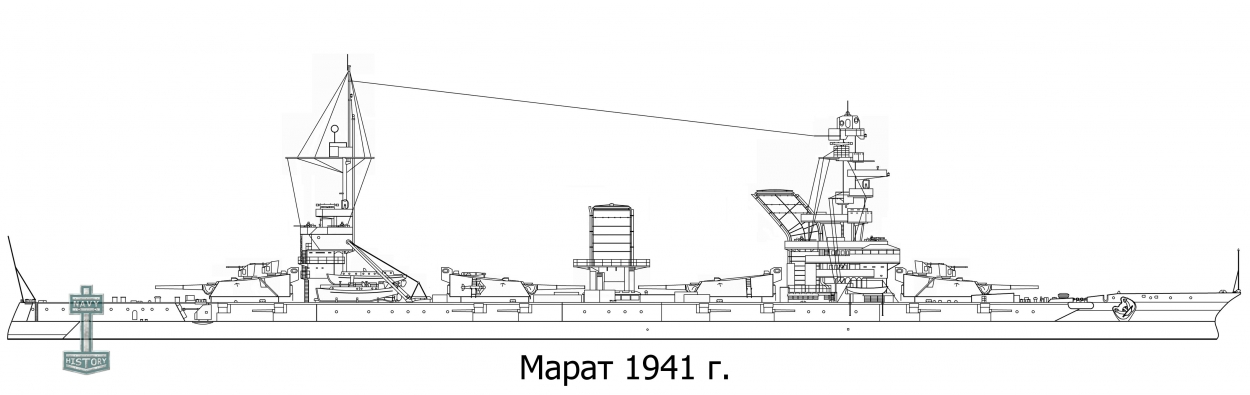

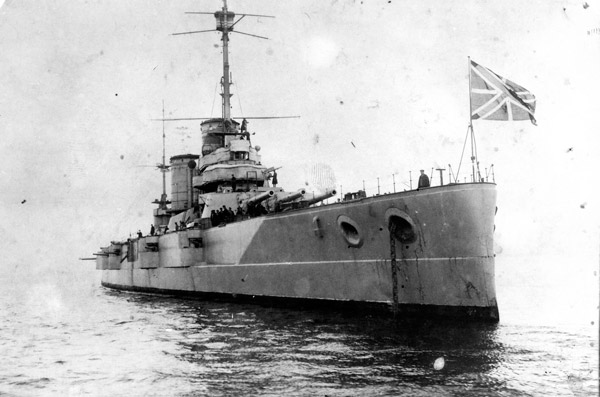

«Петропавловск» - линейный корабль военно-морского флота России класса «Севастополь», участвовал в Первой и Второй Мировой Войне. После Кронштадтского мятежа 31 марта 1921 г линкор был переименован в «Марат». Принимал активное участие в обороне Ленинграда и Кронштадта. Во время отражения авиационной атаки на Кронштадт получил сильные повреждения, в результате чего почти полностью оторвало носовую часть корпуса. Несмотря на полученные повреждения, линкор возродился в виде плав батареи.

Проектирование

После Русско-Японской войны, в которой Россия потеряла почти все свои балтийские и тихоокеанские линкоры, встала задача возрождения линейного флота. В связи с этим в 1906 г. Главный морской штаб разработал задание для проектирования нового линкора для Балтийского моря. Для этого подготовили девять пред-эскизных проектов кораблей водоизмещением до 20 000 т., со скоростью до 22 узлов и вооружением из восьми – девяти 305-мм орудий главного калибра. Дальнейшего развития проекты 1906 г. не получили, из-за неясности задач Балтийского флота и неясности с финансированием будущей судостроительной программы. По мере решения данных задач, Главный морской штаб приступил к разработке уточненных требований. Так после “цусимского” опыта, кардинально изменились взгляды на концепцию бронирования. Во время войны Японцы использовали фугасные, а не бронебойные снаряды, особенно эффективные при стрельбе по слабо бронированным и не бронированным целям. Отсюда возникла необходимость в сплошном бронировании надводной части борта.

В декабре 1907 г. утвердили окончательные требования к кораблю, количество 305-мм орудий достигло 12, 120-мм – 16. В конце 1907 г. был объявлен международный конкурс на лучший проект линкора для Российского флота. Первое место заняла работа Балтийского завода.

В конце октября по требованию Главного морского штаба в проект внесли изменения. Увеличили наибольшую скорость хода до 23 узлов, усилили бронирование нижнего и верхнего пояса. Для обеспечения экономического хода, в составе энергетической установки появились дизели, хотя от них в дальнейшем отказались.

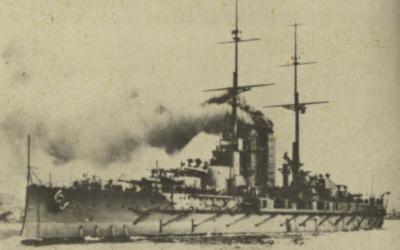

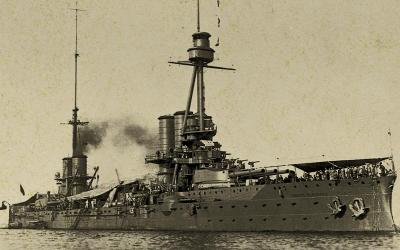

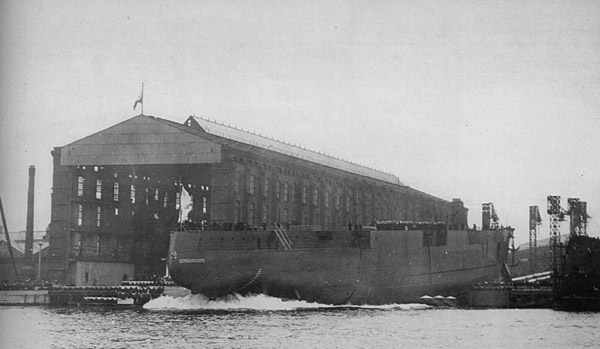

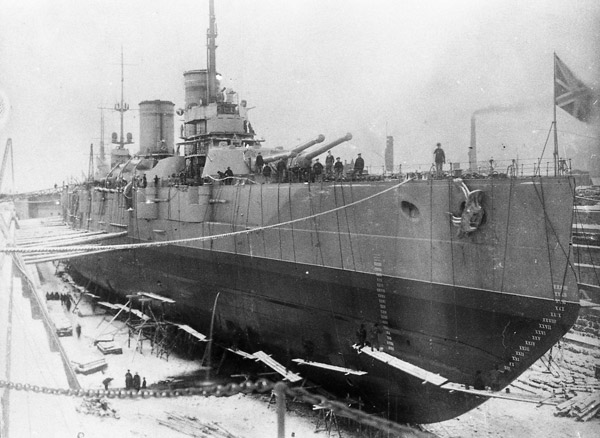

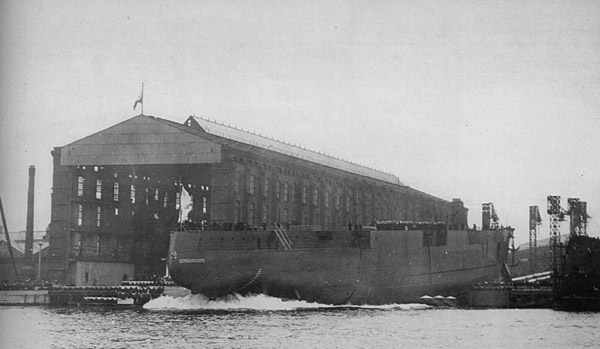

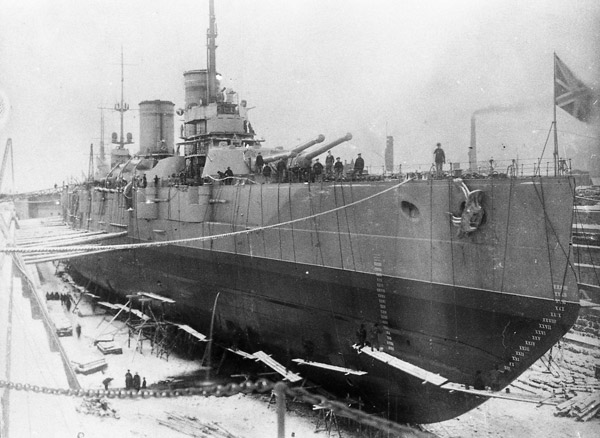

9 апреля 1909 г. в техническом бюро Балтийского завода подготовили технический проект, а в мае было принято решение о начале строительства линкоров, головному кораблю присвоили имя «Севастополь». Всего было построено четыре корабля данного класса: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут».

Конструкция

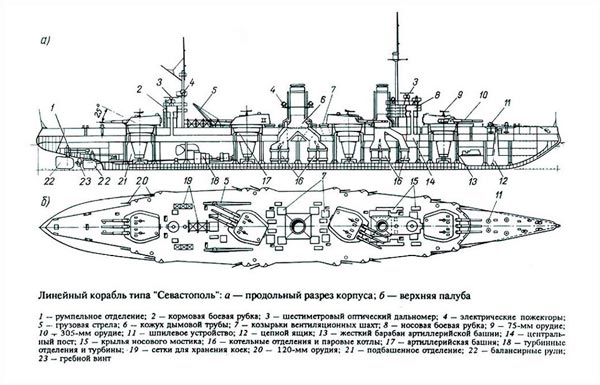

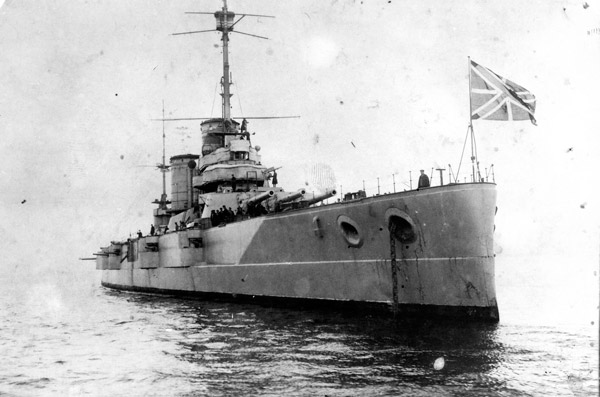

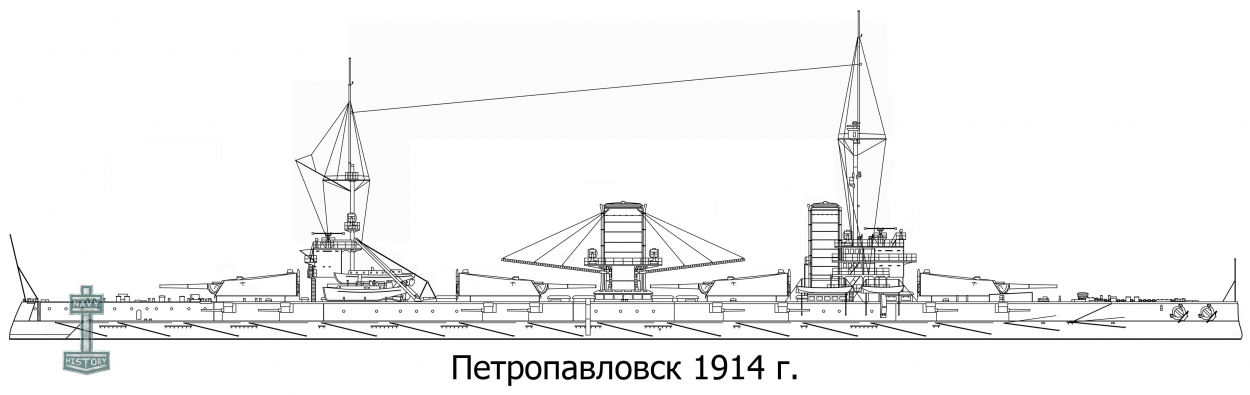

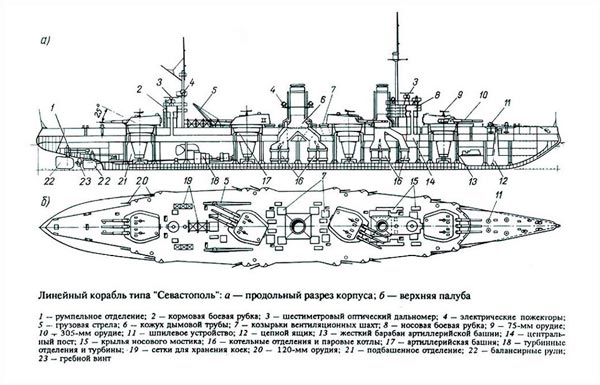

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «Conte di Cavour», они не были линейно возвышены.

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «Conte di Cavour», они не были линейно возвышены.

Длина корабля по ватерлинии составляла 180,1 м, а общая – 181,2 м. Ширина корпуса составляла 26,9 м, а осадка – 9,1 м. Стандартное водоизмещение составляло 23 300 т, а полное – 26 400 т. Экипаж корабля состоял из 1 125 офицеров и матросов.

Двигатели

Энергетическая установка линкоров состояла из десяти паровых турбин системы «Parsons» суммарной мощностью 32 000 л.с. Турбины приводили во вращение четыре гребных вала и располагались в трех машинных отделениях. Два отделения были бортовыми и в них, размещалось по две турбины работающих на один вал. Третье отделение было среднее, смещенное в корму от башни главного калибра №3, в нем размешались шесть турбин работающих на два вала.

Пар для турбин вырабатывали двадцать пять паровых котла системы «Yarrow», размещенные в четырех котельных отделениях. Шестнадцать из них работали на смешенном отоплении, а девять – нефтяном отоплении. Нормальный запас топлива на борту составлял 816 т угля и 200 т нефти, а максимальный – 1500 т. угля и 700 т нефти. Дальность плавания составляла 3 500 миль при 13 уз. Максимальная скорость хода составляла 21,75 уз.

Вооружение

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Боекомплект составлял 100 снарядов к каждому орудию. Снаряды располагались в погребах под башнями главного калибра. При этом погреба носовых и кормовых орудий не вмещали весь боекомплект, поэтому часть снарядов размещалось в запасных погребах. Из-за чего снижалась скорость стрельбы носовых и кормовых орудий.

Вооружение противоминного калибра состояло из шестнадцати 120-мм орудий 50 калибра. Они размещались в казематах на средней палубе. Углы возвышения составляли от -10 до 20 градусов (в других источниках встречаются данные, что угол возвышения составлял от -10 до 25 градусов). Данные орудия могли вести огонь фугасными, шрапнельными и осветительными снарядами. Фугасных снарядов на вооружении линкора было три: 29,48-кг образца 1907 г, 28,97-кг образца 1911 г и 26,3-кг образца 1928 г. В зависимости от снаряда варьировалась максимальная дальность стрельбы 10 400 м, 13 900 м и 17 000 м соответственно. Шрапнельные снаряды были только 20,7-кг и имели максимальную дальность стрельбы 10 600 м. Дальность стрельбы приведена при угле возвышения в 20 градусов. Скорострельность орудий составляло семь выстрелов в минуту. Боезапас составлял 300 снарядов к каждому орудию.

Ситуация с зенитным вооружением линкоров не однозначна. Согласно информации приведенной в журнале “Первые линкоры красного флота”, по проекту зенитное вооружение линкоров должно было состоять из восьми 47-мм орудий, размещавшихся по четыре на крышах башен главного калибра №1 и №4. Однако из-за нехватки данных орудий, на момент вступления в строй на линкорах «Гангут» и «Петропавловск» было установлено два 63,5-мм орудия и одно 47-мм орудие, а на линкорах «Севастополь» и «Полтава» - два 75-мм орудия и одно 47-мм орудие. Однако судя по сохранившимся фотографиям линкоров периода 1914 – 1916 гг, на концевых башнях главного калибра не было зенитного вооружения.

Так же линкоры были вооружены четырьмя подводными траверзными 450-мм торпедными аппаратами. Торпедные аппараты предназначались для самообороны линкора при выходе из строя артиллерии.

Бронирование

Главный броне пояс имел высоту 5,06 м, во время проектирования предполагалось, что над водой он должен был возвышаться на 3,06 м, но из-за перегрузки корабля броневой пояс уходил под воду на лишний метр, что стало причиной снижения его эффективности. В районе цитадели на участке между концевыми башнями его толщина составляла 225-мм. На этом участке броне пояс заканчивался траверзами. Носовой траверз имел толщину 50-мм, а кормовой – 125-мм. От траверзов в оконечностях, доходивших до самого носа и почти до кормы, толщина уменьшалась до 125-мм.

Выше проходил верхний броне пояс высотой 2,26 м и простирался от траверза башни главного калибра №4 до носа корабля. На участке между носовыми и кормовыми траверзами его толщина составляла 125-мм. В носовой оконечности толщина пояса уменьшалась до 75-мм, в районе кормовой оконечности верхний пояс отсутствовал.

Кроме этого вертикальная защита линкоров включала в себя продольные броневые переборки, проходившие по всей длине цитадели на расстоянии 3,4 м от борта и предназначавшиеся для защиты внутренних помещений от осколков снаряд пробивших главный или верхний броне пояс. Между нижней и средней палубами переборки имели толщину 50-мм, а между средней и верхней палубами – 37,5-мм.

Горизонтальное бронирование линкоров состояло из трех броне палуб. Верхняя броне палуба в районе цитадели и носовой оконечности имела толщину 37,5-мм, а в кормовой оконечности – 6-мм. Ниже шла средняя броне палуба, которая в районе цитадели и носовой оконечности имела толщину 25-мм, а в пространстве между бортами и продольными переборками ее толщина составляла 19-мм. В кормовой оконечности толщина средней палубы составляла 37,5-мм, за исключением участка над румпельным отделением, где толщина уменьшалась до 19-мм. Последней шла нижняя броне палуба, которая в районе цитадели имела толщину 12-мм, а в межбортовом пространстве переходила в 50-мм скосы. В кормовой оконечности нижняя палуба была горизонтальной по всей ширине корпуса с толщиной 25-мм.

Толщина лобовых и боковых плит башен главного калибра составляла 203-мм, а задней стенки выполнявшей роль противовеса – 305-мм. Крыша башни имела бронирование толщиной 76-мм. Барбеты башен имели разное бронирование, так часть над верхней палубой имела толщину 150-мм, а нижняя часть, доходившая до средней палубы, имела толщину 75-мм. Исключение составляли концевые башни, у которых барбеты служили частью броневых траверзов. Нижняя часть барбетов башен главного калибра №1 и №4 имели толщину 125-мм, вместо 75-мм.

Бронирование стен основной и вспомогательной боевой рубки составляло 254-мм, крыши – 100-мм. Так же 70-мм кожухами защищались приводы управления. Дымовые трубы в основании защищались 75-мм бронированием, а в остальной части – 22-мм бронированием. Румпельное бронирование заключалось в броневой кожух толщиной от 30 до 125-мм.

Специальной противоминной защиты линкоры не имели, ее роль частично восполнялось двойным дном и бортом, доходивших до кромки главного броне пояса и продольными 9-мм переборками из стали повышенного сопротивления.

Модернизации

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

В середине 1920-х г встал вопрос о коренной модернизации линкоров класса «Севастополь» в связи с их устареванием. 10 марта 1927 г состоялось “Особое совещание”, на котором были обоснованы основные причины устаревания линкоров и раскрыты перспективные направления их модернизации. В конце этого года конструкторское бюро Балтийского завода разработало техническую документацию по модернизации линкоров.

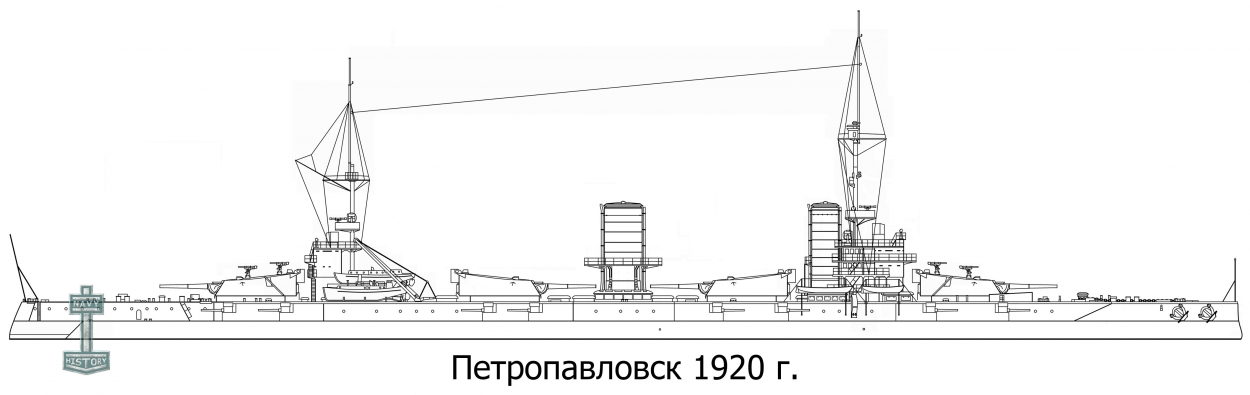

С осени 1928 г до весны 1931 г проходил коренную модернизацию на Балтийском заводе линкор «Петропавловск». Модернизация была совмещена с плановым ремонтом, в ходе которой все котлы перевели на нефтяное отопление, а их количество сократили до 22. Паровые турбины подверглись капитальному ремонту, при этом турбины крейсерского хода из среднего машинного отделения были демонтированы. Вспомогательные механизмы заменили новыми, снятыми с недостроенных линейных крейсеров класса «Измаил». Мощность энергетической установки корабля возросла до 61 110 л.с. Запас топлива составлял 2000 т нефти, что обеспечивало дальность плавания 2 310 миль при скорости хода 13 уз. На ходовых испытаниях 8 мая 1931 г линкор развил скорость в 23,8 уз при мощности 56 800 л.с.

В носовой части корпуса установили наделку в форме полубака, увеличивающую высоту надводного борта на 1,3-1,5 м. При этом был учтен опыт установки аналогичной наделки на линкоре «Севастополь».

В носовой части корпуса установили наделку в форме полубака, увеличивающую высоту надводного борта на 1,3-1,5 м. При этом был учтен опыт установки аналогичной наделки на линкоре «Севастополь».

Кардинально переделали носовую надстройку, заменив старую фок-мачту новой башнеподобной надстройкой с многочисленными площадками. Носовая дымовая труба получила характерный излом. Усовершенствовали системы управления огнем.

Была увеличена скорострельность орудий главного калибра, так при углах возвышения до 15 градусов она достигла 3 выстрела в минуту, а при больших углах возвышения – 2 выстрела в минуту. Так же на корабле появилось авиационное вооружение. Гидросамолет-разведчик типа КР-1 германской фирмы Heinkel размещался на крыше башни главного калибра №3, а на воду опускался стрелой.

В 1939 г усилии бронирование крыша башен главного калибра, доведя толщину до 152 мм.

В 1940 г вместо 76-мм орудий Лендера установили шесть новых 76-мм орудий 34-К, размещение осталось прежним. На кормовых срезах побортно разместили две спаренные 76-мм зенитные установки 81-К, при этом сняли две кормовых 120-мм орудия. На носовом и кормовом мостике разместили по три 37-мм автомата 70-К и тринадцать 12,7-мм пулеметов ДШК.

Служба

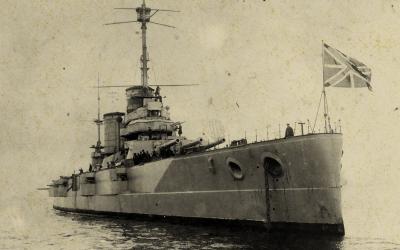

После вступления в строй в 1914 г линкор «Петропавловск» находился на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыв германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринимал, в октябре бригада получила новый приказ - готовиться к встречному бою. При этом новым линкорам класса «Севастополь» запрещалось действовать за приделами Финского залива.

После вступления в строй в 1914 г линкор «Петропавловск» находился на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыв германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринимал, в октябре бригада получила новый приказ - готовиться к встречному бою. При этом новым линкорам класса «Севастополь» запрещалось действовать за приделами Финского залива.

Весной 1915 г. линкоры: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут» приступили к интенсивной боевой подготовке. Согласно плану боя силы флота делились на шесть маневренных групп. Согласно историческим данным линкоры «Петропавловск», «Гангут» и крейсер «Олег» входили в состав 1-й маневренной группы. Линкоры должны были противостоять главным силам неприятеля, при этом огонь противоминной артиллерии должен был сосредоточен на тральщиках противника.

В августе 1915 г германские силы предприняли две попытки прорваться в Рижский залив, хотя вторая попытка была успешной, немцам все равно пришлось покинуть залив. В результате бои показали слабость русских сил в Рижском заливе, после чего командование флота разрешило использовать новые линкоры без ограничений.

Несмотря на то, что новые линкоры изначально разрабатывались для Балтийского моря, Финский залив был слишком мелководным, в результате чего корабли получали навигационные повреждения разной степени. Не избежал повреждений и линкор «Петропавловск», его две недели снимали с мели.

С ноября по декабрь 1915 г линкоры «Гангут» и «Петропавловск» в охранении эсминца «Новик», прикрывали крейсера занятые постановкой минного заграждения у острова Готланд. Встреч с германскими кораблями наши линкоры не имели. Это была последняя боевая операция для линкоров класса «Севастополь».

Весь 1916-1917 г корабли бездействовали и стояли на рейде Гельсингфорса. После Февральской Революции 1917 г на кораблях класса «Севастополь» были подняты красные флаги. Во время вторжения Германии на Моонзундские острова линкоры 1-й бригады находились в состоянии боевой готовности, но в море не выходили. Война для их экипажей уже закончилась.

После подписания Брестского мира Советское правительство обязалось вывести или разоружить свои корабли, находившиеся в портах Финляндии. 12 марта 1918 г. первый отряд в составе 1-й бригады направился в Кронштадт. В составе бригады находились линкоры: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск», «Гангут», крейсеры: «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Богатырь». Под проводкой ледоколов «Ермак» и «Волынец». В Кронштадт бригада прибыла 17 марта, после чего весь 1918 год линкор бездействовал из-за нехватки экипажа. Матросов перебрасывали на другие фронты Гражданской Войны, в августе на линкоре оставалось менее 200 человек.

В конце октября 1918 г линкоры «Полтава» и «Гангут» перевели в Петроград, а их личный состав перевели на линкор «Петропавловск». После появления английских кораблей в Финском заливе, линкор привели в полную боевую готовность.

В 1919 г был сформирован так называемый Действующий отряд, в который вошли линкоры «Петропавловск», «Андрей Первозданный», двенадцать эсминцев и миноносцев, а так же четыре подводные лодки.

28 мая начальник Действующего отряда получил приказ не допустить высадки десантов противника на побережье Копорского залива и прикрыть приморский фланг войск от воздействия неприятельских морских сил.

29 мая линкор вместе с эсминцем «Азард» и несколькими тральщиками, вышел из Кронштадта и соединение отправилось в район Толбухина маяка, а затем перешло к Шепелевскому маяку. Во время маневрирования отряд подвергся атаке авиации, но безрезультатно, и корабли успешно вернулись в Кронштадт.

31 мая линкор находился в районе Шепелевского маяка, когда эсминец «Азард» вступил в бой с семью английскими эсминцами в Копорском заливе. После чего вместе с подошедшим на помощь тральщиком эсминец стал отходить к Шепелевскому маяку под прикрытие линкора «Петропавловск». Линкор открыл огонь по кораблям противника из орудий главного калибра, а с сокращением дистанции – из артиллерии противоминного калибра. В ходе скоротечного боя «Петропавловск» получил несколько попаданий осколков от близких разрывов. После чего соединение кораблей отошло в район Толбухина маяка.

С 13 по 16 июня 1919 г линкор участвовал в подавлении мятежного форта «Красная горка», открывшего огонь по Кронштадту и кораблям на его рейдах. После подавления артиллерии форта мятежники разбежались. За время обстрела форта и эшелона мятежников у железнодорожной станции Большая Ижора линкор израсходовал 568 305-мм снарядов.

После этого линкор находился в Кронштадте и не привлекал к себе внимание вплоть до конца февраля 1921 г. 28 февраля на линкоре начался Кронштадтский мятеж. В ходе подавления мятежа с 7 по 17 марта, линкоры «Севастополь» и «Петропавловск» обстреливались орудиями фортов «Краснофлотский» и «Передовой», а так же полевой артиллерией. Отвечая на огонь, «Петропавловск» израсходовал 394 305-мм снарядов и 940 120-мм снарядов. После штурма города, 17 марта экипажи линкоров капитулировали, а к полудню следующего дня мятеж был подавлен. 31 марта 1921 г линкор «Петропавловск» был переименован в «Марат».

К лету 1921 г в составе Морских сил Балтийского моря в наилучшем состоянии находился линкор «Марат», хотя и получил повреждения от огня форта «Красная Горка». 21 апреля линкор стал флагманом Морских сил Балтийского моря. Начиная с летней компании 1922 г корабль участвовал во всех маневрах и дальних походах кораблей проводимых в Балтийском море.

С 20 по 27 июня 1925 г линкоры «Марат» и «Парижская Коммуна» (линкор «Севастополь») совместно с шестью эсминцами совершили Большой поход до Кильской бухты. А 20 сентября принимали участие в маневрах Морских сил Балтийского моря в Финском заливе и у Моонзундских островов.

В 1925 г встал вопрос о проведении кардинальной модернизации линкоров класса «Севастополь» в связи с их устареванием. Как мы уже писали выше, 10 марта 1927 г было проведено “Особое совещание” в ходе, которого были раскрыты перспективные направления их модернизации. Так первым планировалось модернизировать линкор «Марат» в 1928 г.

До 1928 г линкор в летний период занимался интенсивной боевой подготовкой, а в зимнее время на корабле проводились ремонтные работы, совмещенные с ограниченной модернизацией.

Осенью 1928 г корабль поставили в сухой док Балтийского завода для проведения кардинальной модернизации линкора. Модернизация продлилась до 8 апреля 1931 г, а 6 июня линкор официально приняли в состав Морских сил Балтийского моря.

После модернизации линкор ежегодно с мая по октябрь принимал участие во всех учениях и дальних походах флота, пройдя за десять лет свыше 75 тыс. миль. За время мирного времени случались и чрезвычайные происшествия на корабле. Так, 7 августа 1933 г, из-за преждевременного открытия замка орудия после затяжного выстрела в башне главного калибра №2 вспыхнул пожар. Взрыва погребов башни не произошло, так как вовремя успели их затопить. К сожалению, вся команда башни погибла. 15 октября 1933 г башня главного калибра №2 была отремонтирована.

25 июля 1935 г произошло второе чрезвычайное происшествие, в ходе учений в Финском заливе линкор был протаранен подводной лодкой Б-3 (бывшая «Рысь»). Из-за ошибок, допущенных командирами обоих судов, линкор «Марат» почти пополам перерубил подводную лодку, которая в последствие затонула в заливе.

25 июля 1935 г произошло второе чрезвычайное происшествие, в ходе учений в Финском заливе линкор был протаранен подводной лодкой Б-3 (бывшая «Рысь»). Из-за ошибок, допущенных командирами обоих судов, линкор «Марат» почти пополам перерубил подводную лодку, которая в последствие затонула в заливе.

С 10 мая по 5 июня 1937 г линкор совершил заграничный поход, во время которого 20 мая участвовал в морском параде на Спитхэдском рейде, в честь коронации английского короля Георга VI. На обратном пути корабль нанес визиты в Клайпеду, Лиепаю и Таллин.

После окончания летних компаний, в зимнее время линкор обычно проходил текущие ремонты, а в предвоенные годы, совмещенные с частичной модернизацией. Так в 1939 г было усилено бронирование крыш башен главного калибра с заменой стволов, обновили оборудование зенитной артиллерии.

В 1940 г на линкоре «Марат» было усилено зенитное вооружение корабля. Несмотря на все усовершенствования, из-за отсутствия центральной наводки орудий главного калибра, конструктивной противоторпедной защиты, слабости горизонтального бронирования и ветхости многих корпусных конструкций в конце 1940 г было принято решение еще раз модернизировать и капитально отремонтировать линкор. К сожалению, из-за начала Второй Мировой Войны проект не успели реализовать. В середине 1941 г полное водоизмещение оценивалось в 26 194 т, а численность экипажа составляла 1 286 человек.

Вторая Мировая Война для линкора началась 22 июня 1941 г с обстрела финского самолета-разведчика, а уже 9 сентября корабль, находясь на огневой позиции в бассейне Ленинградского морского канала, открыл огонь из орудий главного калибра по немецким соединениям, наступающим на Ленинград. Уже через шесть дней, с уменьшением дистанции, был открыт огонь из орудий противоминного калибра. За восемь дней интенсивного боя, было выпущено 1 042 305-мм снарядов, при этом линкор получил десять попаданий 150-мм снарядов и три попадания 250-кг бомб. Для устранения повреждений линкор «Марат» ушел в Кронштадт, куда прибыл 18 сентября.

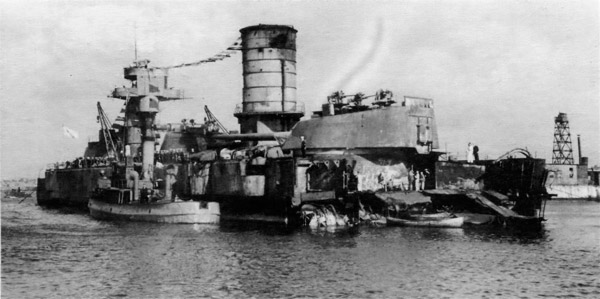

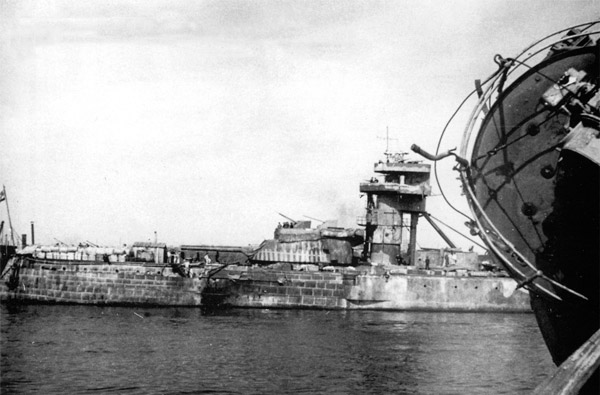

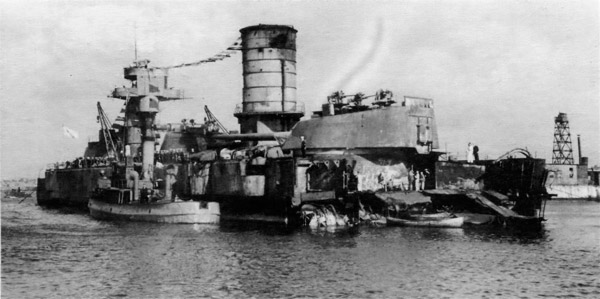

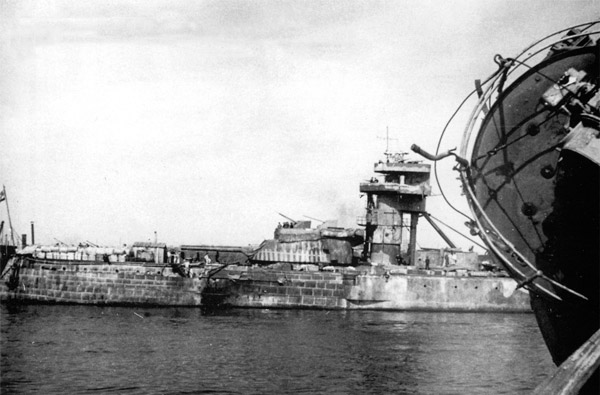

Находясь в Кронштадте линкор, принимал участие в отражении авиационных атак, однако эффективность противовоздушной обороны была снижена, из-за участия в бою под Ленинградом. Утром 23 сентября, во время отражения тринадцатого авиационного налета, в составе 40 пикирующих бомбардировщиков Ju-87, линкор «Марат» получил два прямых попадания 500-кг бомб рядом с фок-мачтой. Взрывы бомб вызвали детонацию погребов боезапаса башни главного калибра №1. В результате мощного взрыва, корпус линкора был почти полностью перебит, башня главного калибра №1 была разрушена и сброшена с корабля, была разрушена фок-мачта с надстройкой и первая дымовая труба. Днищевые конструкции в этом районе надломились и носовая часть корабля легла на грунт. В результате взрыва погибло 326 человек, включая командира. К утру 24 сентября линкор принял почти 10 000 т воды и сел на грунт. Над поверхностью осталось примерно 3 м борта.

Несмотря на тяжелое состояние линкора, он не был полностью покинут экипажем, расчеты 76-мм зенитных орудий на крыше кормовой башни главного калибра продолжали вести огонь, отражая непрекращающиеся атаки авиации.

Возможности поднять и отремонтировать корабль, не было, поэтому приняли решение использовать линкор в качестве плавучей батареи. Работы по поднятию кормовой части, велись под огнем артиллерии противника, к концу октября 1941 г кормовая часть корабля всплыла, что позволило ввести в строй башни главного калибра №3 и №4. 31 октября они вновь открыли огонь. Все 120-мм орудия были сняты и вместе с их расчетами отправлены на сухопутный фронт. За ноябрь и декабрь линкор провел 97 стрельб из уцелевших орудий главного калибра.

Для усиления горизонтального бронирования на верхнюю палубу уложили гранитные плиты толщиной 40-60-мм, а над котельными отделениями – броневые плиты. Противник прилагал значительные усилия для подавления артиллерии поврежденного линкора, воскресшего в виде плавучего форта. В начале противник вел по нему огонь из 150-210-мм орудий, а в конце декабря начали обстрел 280-мм орудия на железнодорожных транспортерах. 28 декабря из района Нового Петергофа по «Марату» было выпущено 65 таких снарядов. Один снаряд попал в разрушенную часть корпуса, а два в неповрежденную. Один из последних чуть не вызвал вторичную гибель линкора, пронзив почти весь корпус по вертикали, снаряд прошел через зарядный и снарядный погреба башни главного калибра №3 и застрял, не разорвавшись, в трюме. Огнем всей артиллерии Кронштадтской базы батарея противника была подавлена и больше огня не открывала.

Для усиления горизонтального бронирования на верхнюю палубу уложили гранитные плиты толщиной 40-60-мм, а над котельными отделениями – броневые плиты. Противник прилагал значительные усилия для подавления артиллерии поврежденного линкора, воскресшего в виде плавучего форта. В начале противник вел по нему огонь из 150-210-мм орудий, а в конце декабря начали обстрел 280-мм орудия на железнодорожных транспортерах. 28 декабря из района Нового Петергофа по «Марату» было выпущено 65 таких снарядов. Один снаряд попал в разрушенную часть корпуса, а два в неповрежденную. Один из последних чуть не вызвал вторичную гибель линкора, пронзив почти весь корпус по вертикали, снаряд прошел через зарядный и снарядный погреба башни главного калибра №3 и застрял, не разорвавшись, в трюме. Огнем всей артиллерии Кронштадтской базы батарея противника была подавлена и больше огня не открывала.

25 октября 1942 г немцы предприняли новую попытку уничтожить линкор, выпустив по нему 55 229-мм снарядов, из которых три попали в верхнюю палубу. Как мы уже писали выше, там находились гранитные плиты и поэтому разорвавшиеся снаряды не причинили повреждений линкору. К 3 ноябрю ввели в строй башню главного калибра №2. В этот же день она произвела 17 выстрелов. Орудия главного калибра линкора успешно использовался до тех пор, пока цели находились в приделах досягаемости.

Последний раз линкор «Марат» открывал огонь 17 января 1944 г, а за всю войну провел 264 боевых стрельбы, выпустив 1 052 305-мм фугасных снарядов образца 1911 г, 277 305-мм фугасных снарядов образца 1907 г и 42 305-мм шрапнельных снарядов. Всего линкор уничтожил 7 и подавил 86 полевых батарей противника, поражено не менее 25 единиц бронетехники противника.

31 мая 1943 г линкору вернули его прежнее имя «Петропавловск».

К моменту снятия блокады Ленинграда в январе 1944 г вооружение линкора включало девять 305-мм орудий, три 76-мм зенитных орудия 34-К, четыре 45-мм полуавтомата 21-К, пять 37-мм автоматов 70-К и восемь 12,7-мм пулеметов ДШК. В этот момент война для поврежденного линкора закончилась.

Вначале предполагалось восстановить линкор в прежнем виде. Вместо не подлежащей восстановлению башни главного калибра №1 предлагали использовать башню с линкора «Фрунзе» (линкор «Полтава»), которую перед началом войны переоборудовали для береговой обороны, но не успели установить. Однако в апреле 1944 г командующий Балтийским флотом предложил восстановить корабль в качестве учебно-боевого, с тремя башнями главного калибра, без противоминного вооружения, но с усиленной зенитной артиллерией, при использовании носовой оконечности от «Фрунзе». Командованию было предложено три варианта восстановления линкора. После рассмотрения всех вариантов остановились на третьем, по которому носовую часть предлагалось взять с линкора «Фрунзе», вместо башни №1 предлагалось установить башню №2 или №3, вместо 120-мм орудий рекомендовалось установить 130-мм универсальные орудия в двух-орудийных башенных установках.

Вначале предполагалось восстановить линкор в прежнем виде. Вместо не подлежащей восстановлению башни главного калибра №1 предлагали использовать башню с линкора «Фрунзе» (линкор «Полтава»), которую перед началом войны переоборудовали для береговой обороны, но не успели установить. Однако в апреле 1944 г командующий Балтийским флотом предложил восстановить корабль в качестве учебно-боевого, с тремя башнями главного калибра, без противоминного вооружения, но с усиленной зенитной артиллерией, при использовании носовой оконечности от «Фрунзе». Командованию было предложено три варианта восстановления линкора. После рассмотрения всех вариантов остановились на третьем, по которому носовую часть предлагалось взять с линкора «Фрунзе», вместо башни №1 предлагалось установить башню №2 или №3, вместо 120-мм орудий рекомендовалось установить 130-мм универсальные орудия в двух-орудийных башенных установках.

4 августа 1944 г состоялось совещание, на котором окончательно был принят третий вариант, описанный выше. Уже 2 октября были утверждены тактико-технические задание по вооружению линкора «Петропавловск», в соответствии с которым оно должно было включать: три трех-орудийные башни главного калибра с 305-мм орудиями и увеличенными углами возвышения до 40 градусов; восемь двух-орудийных 130-мм универсальных башенных артустановок; шесть двух-орудийных 85-мм универсальных башенных артустановок 92-К; шестнадцать двух-орудийных 37-мм зенитных автоматов В-11. Кроме этого должны были полностью обновить системы управлением огнем.

Во время разработки технической документации по восстановлению линкора было установлено, что за счет небольших переделок уцелевших 16 паровых котлов они будут выдавать пар в достаточном количестве для обеспечения полной мощности турбин.

Закончить документацию по проекту 27 предполагалось к 1 июня 19475 г. Рассмотрение проекта центральным аппаратом ВМФ намечалось на сентябрь – октябрь. В результате рассмотрения проекта по восстановлению линкора, комиссия сделала следующие выводы:

- Невозможно утвердить предоставленный проект, без увеличения остойчивости корабля, улучшения непотопляемости корабля и размещения личного состава.

- Необходимо предусмотреть блистеры по типу линкора «Севастополь».

- Необходимо пересмотреть комплекс обеих мачт в сторону их снижения.

14 февраля 1946 г работы по ремонту линкора были исключены из плана судоремонта на 1946 г.

25 ноября 1947 г линкор поставили в сухой док для обеспечения водонепроницаемости, где он находился до 22 апреля 1948 г. После подъема носовой оконечности, в ней были обнаружены останки 100 погибших моряков, которые торжественно похоронили 24 апреля 1948 г в Кронштадте. Саму конструкцию разобрали на металл только в 1952 г.

28 июня 1948 г министр вооруженных сил принял решение не восстанавливать корабль, но содержать в строю в течение 1948 – 1949 гг в том состоянии, в котором он находился на данный момент, используя для учебных целей.

Приказом главкома от 29 июля 1948 г линкор «Петропавловск» зачислили в Отряд учебных кораблей, а 28 ноября 1950 г проклассифицировали в “несамоходное учебно-артиллерийское судно” и переименовали в «Волхов». Корабль интенсивно использовался для практики и экскурсии учеников учебных отрядов, курсантов и студентов.

4 сентября 1953 г линкор «Петропавловск» (на тот момент уже «Волхов») исключили из состава флота и сдали на слом.

Линкоры класса «

Линкоры класса « Вооружение главного калибра линкоров класса «

Вооружение главного калибра линкоров класса « Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации. В носовой части корпуса установили наделку в форме полубака, увеличивающую высоту надводного борта на 1,3-1,5 м. При этом был учтен опыт установки аналогичной наделки на линкоре «Севастополь».

В носовой части корпуса установили наделку в форме полубака, увеличивающую высоту надводного борта на 1,3-1,5 м. При этом был учтен опыт установки аналогичной наделки на линкоре «Севастополь». После вступления в строй в 1914 г линкор «Петропавловск» находился на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыв германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринимал, в октябре бригада получила новый приказ - готовиться к встречному бою. При этом новым линкорам класса «

После вступления в строй в 1914 г линкор «Петропавловск» находился на внутреннем рейде Гельсингфорса и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей. Бригаде ставилась задача не допустить прорыв германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринимал, в октябре бригада получила новый приказ - готовиться к встречному бою. При этом новым линкорам класса «

25 июля 1935 г произошло второе чрезвычайное происшествие, в ходе учений в Финском заливе линкор был протаранен подводной лодкой Б-3 (бывшая «Рысь»). Из-за ошибок, допущенных командирами обоих судов, линкор «Марат» почти пополам перерубил подводную лодку, которая в последствие затонула в заливе.

25 июля 1935 г произошло второе чрезвычайное происшествие, в ходе учений в Финском заливе линкор был протаранен подводной лодкой Б-3 (бывшая «Рысь»). Из-за ошибок, допущенных командирами обоих судов, линкор «Марат» почти пополам перерубил подводную лодку, которая в последствие затонула в заливе. Для усиления горизонтального бронирования на верхнюю палубу уложили гранитные плиты толщиной 40-60-мм, а над котельными отделениями – броневые плиты. Противник прилагал значительные усилия для подавления артиллерии поврежденного линкора, воскресшего в виде плавучего форта. В начале противник вел по нему огонь из 150-210-мм орудий, а в конце декабря начали обстрел 280-мм орудия на железнодорожных транспортерах. 28 декабря из района Нового Петергофа по «Марату» было выпущено 65 таких снарядов. Один снаряд попал в разрушенную часть корпуса, а два в неповрежденную. Один из последних чуть не вызвал вторичную гибель линкора, пронзив почти весь корпус по вертикали, снаряд прошел через зарядный и снарядный погреба башни главного калибра №3 и застрял, не разорвавшись, в трюме. Огнем всей артиллерии Кронштадтской базы батарея противника была подавлена и больше огня не открывала.

Для усиления горизонтального бронирования на верхнюю палубу уложили гранитные плиты толщиной 40-60-мм, а над котельными отделениями – броневые плиты. Противник прилагал значительные усилия для подавления артиллерии поврежденного линкора, воскресшего в виде плавучего форта. В начале противник вел по нему огонь из 150-210-мм орудий, а в конце декабря начали обстрел 280-мм орудия на железнодорожных транспортерах. 28 декабря из района Нового Петергофа по «Марату» было выпущено 65 таких снарядов. Один снаряд попал в разрушенную часть корпуса, а два в неповрежденную. Один из последних чуть не вызвал вторичную гибель линкора, пронзив почти весь корпус по вертикали, снаряд прошел через зарядный и снарядный погреба башни главного калибра №3 и застрял, не разорвавшись, в трюме. Огнем всей артиллерии Кронштадтской базы батарея противника была подавлена и больше огня не открывала. Вначале предполагалось восстановить линкор в прежнем виде. Вместо не подлежащей восстановлению башни главного калибра №1 предлагали использовать башню с линкора «

Вначале предполагалось восстановить линкор в прежнем виде. Вместо не подлежащей восстановлению башни главного калибра №1 предлагали использовать башню с линкора «