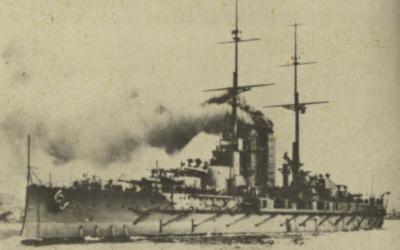

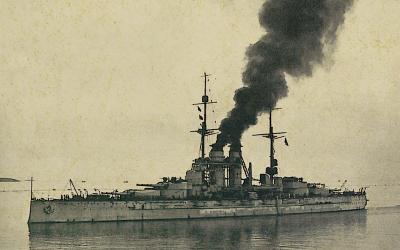

«Севастополь» - линейный корабль военно-морского флота России, головной корабль одноименного класса кораблей. Назван в честь города Севастополь, расположенного на Черноморском побережье. Корабль участвовал в Первой и Второй Мировой Войне. После Кронштадтского мятежа 31 марта 1921 г линкор был переименован в «Парижская Коммуна».

Проектирование

После Русско-Японской войны, в которой Россия потеряла почти все свои балтийские и тихоокеанские линкоры, встала задача возрождения линейного флота. В связи с этим в 1906 г. Главный морской штаб разработал задание для проектирования нового линкора для Балтийского моря. Для этого подготовили девять пред-эскизных проектов кораблей водоизмещением до 20 000 т., со скоростью до 22 узлов и вооружением из восьми – девяти 305-мм орудий главного калибра. Дальнейшего развития проекты 1906 г. не получили, из-за неясности задач Балтийского флота и неясности с финансированием будущей судостроительной программы. По мере решения данных задач, Главный морской штаб приступил к разработке уточненных требований. Так после “цусимского” опыта, кардинально изменились взгляды на концепцию бронирования. Во время войны Японцы использовали фугасные, а не бронебойные снаряды, особенно эффективные при стрельбе по слабо бронированным и не бронированным целям. Отсюда возникла необходимость в сплошном бронировании надводной части борта.

В декабре 1907 г. утвердили окончательные требования к кораблю, количество 305-мм орудий достигло 12, 120-мм – 16. В конце 1907 г. был объявлен международный конкурс на лучший проект линкора для Российского флота. Первое место заняла работа Балтийского завода.

В конце октября по требованию Главного морского штаба в проект внесли изменения. Увеличили наибольшую скорость хода до 23 узлов, усилили бронирование нижнего и верхнего пояса. Для обеспечения экономического хода, в составе энергетической установки появились дизели, хотя от них в дальнейшем отказались.

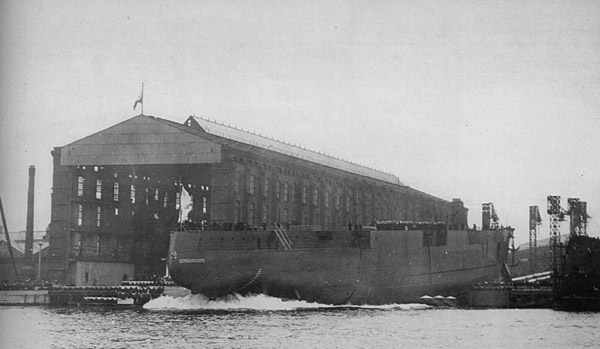

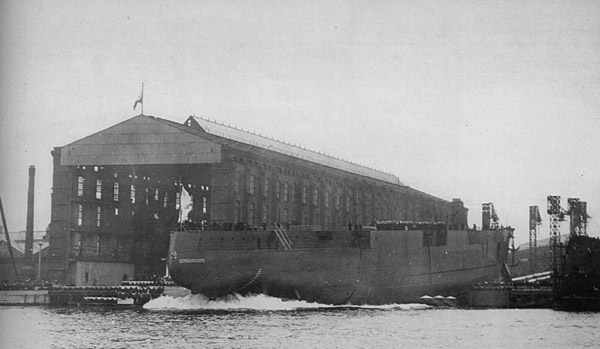

9 апреля 1909 г. в техническом бюро Балтийского завода подготовили технический проект, а в мае было принято решение о начале строительства линкоров, головному кораблю присвоили имя «Севастополь». Всего было построено четыре корабля данного класса: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут».

Конструкция

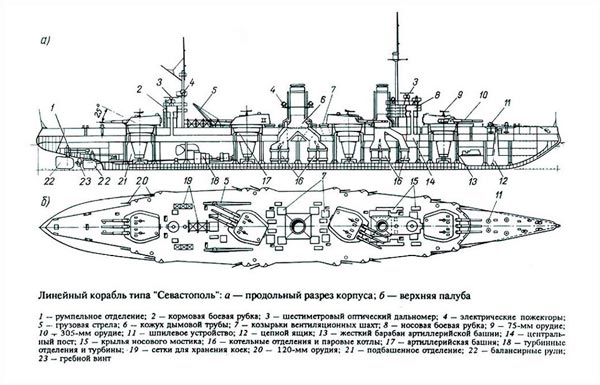

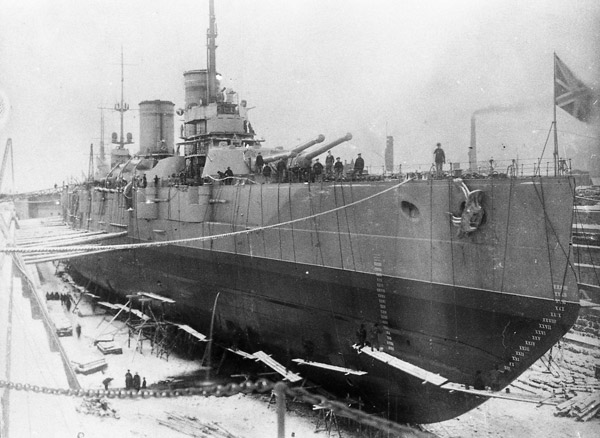

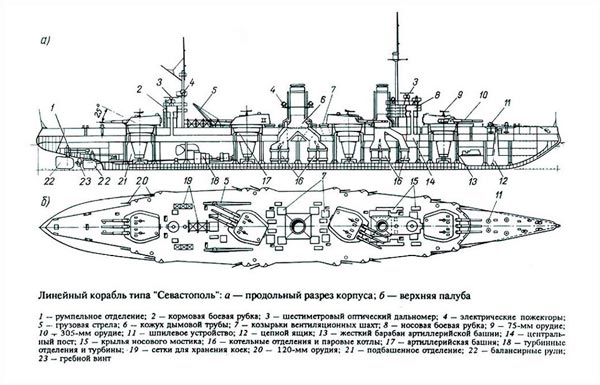

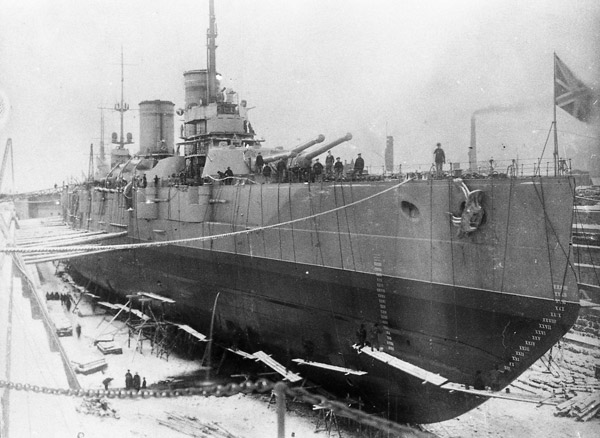

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «Conte di Cavour», они не были линейно возвышены.

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «Conte di Cavour», они не были линейно возвышены.

Длина корабля по ватерлинии составляла 180,1 м, а общая – 181,2 м. Ширина корпуса составляла 26,9 м, а осадка – 9,1 м. Стандартное водоизмещение составляло 23 300 т, а полное – 26 400 т. Экипаж корабля состоял из 1 125 офицеров и матросов.

Двигатели

Энергетическая установка линкоров состояла из десяти паровых турбин системы «Parsons» суммарной мощностью 32 000 л.с. Турбины приводили во вращение четыре гребных вала и располагались в трех машинных отделениях. Два отделения были бортовыми и в них, размещалось по две турбины работающих на один вал. Третье отделение было среднее, смещенное в корму от башни главного калибра №3, в нем размешались шесть турбин работающих на два вала.

Пар для турбин вырабатывали двадцать пять паровых котла системы «Yarrow», размещенные в четырех котельных отделениях. Шестнадцать из них работали на смешенном отоплении, а девять – нефтяном отоплении. Нормальный запас топлива на борту составлял 816 т угля и 200 т нефти, а максимальный – 1500 т. угля и 700 т нефти. Дальность плавания составляла 3 500 миль при 13 уз. Максимальная скорость хода составляла 21,75 уз.

Вооружение

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Боекомплект составлял 100 снарядов к каждому орудию. Снаряды располагались в погребах под башнями главного калибра. При этом погреба носовых и кормовых орудий не вмещали весь боекомплект, поэтому часть снарядов размещалось в запасных погребах. Из-за чего снижалась скорость стрельбы носовых и кормовых орудий.

Вооружение противоминного калибра состояло из шестнадцати 120-мм орудий 50 калибра. Они размещались в казематах на средней палубе. Углы возвышения составляли от -10 до 20 градусов (в других источниках встречаются данные, что угол возвышения составлял от -10 до 25 градусов). Данные орудия могли вести огонь фугасными, шрапнельными и осветительными снарядами. Фугасных снарядов на вооружении линкора было три: 29,48-кг образца 1907 г, 28,97-кг образца 1911 г и 26,3-кг образца 1928 г. В зависимости от снаряда варьировалась максимальная дальность стрельбы 10 400 м, 13 900 м и 17 000 м соответственно. Шрапнельные снаряды были только 20,7-кг и имели максимальную дальность стрельбы 10 600 м. Дальность стрельбы приведена при угле возвышения в 20 градусов. Скорострельность орудий составляло семь выстрелов в минуту. Боезапас составлял 300 снарядов к каждому орудию.

Ситуация с зенитным вооружением линкоров не однозначна. Согласно информации приведенной в журнале “Первые линкоры красного флота”, по проекту зенитное вооружение линкоров должно было состоять из восьми 47-мм орудий, размещавшихся по четыре на крышах башен главного калибра №1 и №4. Однако из-за нехватки данных орудий, на момент вступления в строй на линкорах «Гангут» и «Петропавловск» было установлено два 63,5-мм орудия и одно 47-мм орудие, а на линкорах «Севастополь» и «Полтава» - два 75-мм орудия и одно 47-мм орудие. Однако судя по сохранившимся фотографиям линкоров периода 1914 – 1916 гг, на концевых башнях главного калибра не было зенитного вооружения.

Так же линкоры были вооружены четырьмя подводными траверзными 450-мм торпедными аппаратами. Торпедные аппараты предназначались для самообороны линкора при выходе из строя артиллерии.

Бронирование

Главный броне пояс имел высоту 5,06 м, во время проектирования предполагалось, что над водой он должен был возвышаться на 3,06 м, но из-за перегрузки корабля броневой пояс уходил под воду на лишний метр, что стало причиной снижения его эффективности. В районе цитадели на участке между концевыми башнями его толщина составляла 225-мм. На этом участке броне пояс заканчивался траверзами. Носовой траверз имел толщину 50-мм, а кормовой – 125-мм. От траверзов в оконечностях, доходивших до самого носа и почти до кормы, толщина уменьшалась до 125-мм.

Выше проходил верхний броне пояс высотой 2,26 м и простирался от траверза башни главного калибра №4 до носа корабля. На участке между носовыми и кормовыми траверзами его толщина составляла 125-мм. В носовой оконечности толщина пояса уменьшалась до 75-мм, в районе кормовой оконечности верхний пояс отсутствовал.

Кроме этого вертикальная защита линкоров включала в себя продольные броневые переборки, проходившие по всей длине цитадели на расстоянии 3,4 м от борта и предназначавшиеся для защиты внутренних помещений от осколков снаряд пробивших главный или верхний броне пояс. Между нижней и средней палубами переборки имели толщину 50-мм, а между средней и верхней палубами – 37,5-мм.

Горизонтальное бронирование линкоров состояло из трех броне палуб. Верхняя броне палуба в районе цитадели и носовой оконечности имела толщину 37,5-мм, а в кормовой оконечности – 6-мм. Ниже шла средняя броне палуба, которая в районе цитадели и носовой оконечности имела толщину 25-мм, а в пространстве между бортами и продольными переборками ее толщина составляла 19-мм. В кормовой оконечности толщина средней палубы составляла 37,5-мм, за исключением участка над румпельным отделением, где толщина уменьшалась до 19-мм. Последней шла нижняя броне палуба, которая в районе цитадели имела толщину 12-мм, а в межбортовом пространстве переходила в 50-мм скосы. В кормовой оконечности нижняя палуба была горизонтальной по всей ширине корпуса с толщиной 25-мм.

Толщина лобовых и боковых плит башен главного калибра составляла 203-мм, а задней стенки выполнявшей роль противовеса – 305-мм. Крыша башни имела бронирование толщиной 76-мм. Барбеты башен имели разное бронирование, так часть над верхней палубой имела толщину 150-мм, а нижняя часть, доходившая до средней палубы, имела толщину 75-мм. Исключение составляли концевые башни, у которых барбеты служили частью броневых траверзов. Нижняя часть барбетов башен главного калибра №1 и №4 имели толщину 125-мм, вместо 75-мм.

Бронирование стен основной и вспомогательной боевой рубки составляло 254-мм, крыши – 100-мм. Так же 70-мм кожухами защищались приводы управления. Дымовые трубы в основании защищались 75-мм бронированием, а в остальной части – 22-мм бронированием. Румпельное бронирование заключалось в броневой кожух толщиной от 30 до 125-мм.

Специальной противоминной защиты линкоры не имели, ее роль частично восполнялось двойным дном и бортом, доходивших до кромки главного броне пояса и продольными 9-мм переборками из стали повышенного сопротивления.

Модернизации

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

В середине 1920-х г встал вопрос о коренной модернизации линкоров класса «Севастополь» в связи с их устареванием. 10 марта 1927 г состоялось “Особое совещание”, на котором были обоснованы основные причины устаревания линкоров и раскрыты перспективные направления их модернизации. В конце этого года конструкторское бюро Балтийского завода разработало техническую документацию по модернизации линкоров.

В связи с передислокацией линкора «Севастополь» на Черное море, корабль подвергся внеплановой частичной модернизации. Она проходила с октября 1928 г по май 1929 г. В результате работ на линкоре были изменены обводы носовой части корпуса, для повышения мореходных качеств корабля в штормовых условиях. Носовая дымовая труба получила незначительный отгиб в корму, что бы уменьшить задымление носовой надстройки. Каждая башня главного калибра была оборудована автономным дальномерным постом. В ходе эксплуатации корабля в суровых условиях перехода с Балтийского на Черное море, выявила непригодность реализованного проекта по повышению мореходных качеств.

В 1930 г на линкоре «Севастополь» установили пневматическую катапульту для запуска самолетов на башне главного калибра №3.

С ноября 1933 г по январь 1938 г линкор проходил коренную модернизацию на Севастопольском морском заводе. В ходе работ старые котлы были заменены двенадцатью новыми паровыми котлами с нефтяным отоплением, предназначавшихся для линейных крейсеров класса «Измаил». Теперь котлы по два размещались в шести котельных отделениях. Турбины крейсерского хода из среднего машинного отделения были демонтированы. Мощность энергетической установки возросла до 57 500 л.с. Запас топлива составлял 2 115 т нефти, дальность плавания составляла 2 500 миль при скорости хода 14,2 уз.

Средняя палуба получила усиление в районе цитадели, толщину увеличили до 75-мм. Угол возвышения орудий главного калибра увеличили до 40 градусов, что увеличило максимальную дальность стрельбы 29 800 м. Толщину брони крыш башен довели до 152-мм. Так же была увеличена скорострельность орудий главного калибра, примерно на 25%.

Средняя палуба получила усиление в районе цитадели, толщину увеличили до 75-мм. Угол возвышения орудий главного калибра увеличили до 40 градусов, что увеличило максимальную дальность стрельбы 29 800 м. Толщину брони крыш башен довели до 152-мм. Так же была увеличена скорострельность орудий главного калибра, примерно на 25%.

Линкор получил новые дальномеры. Старые 76,2-мм зенитные орудия Лендера демонтировали, заменив новыми 76-мм орудиями 34-К расположенными по три на площадках над боевыми рубками. Зенитное вооружение усилили установкой шести 45-мм полуавтоматов 21-К размещенных по три на крышах концевых башен главного калибра. Так же установили двенадцать 12,7-мм пулеметов ДШК расположенных по шесть на площадках мачт. Торпедное вооружение демонтировали. Катапульту, установленную в 1930 г, сняли, в дальнейшем ее установили на крейсер «Красный Кавказ».

Для сохранения остойчивости корабля, было принято решение в ходе второго этапа модернизации оснастить корпус бортовыми булями, которые так же должны были улучшить противоторпедную защиту.

С ноября 1939 г по февраль 1941 г линкор проходил второй этап модернизации. Во время модернизации установили бортовые були, что увеличило ширину линкора до 32,5 м. Стенки буля составляли 50-мм и поднимались до уровня верхней палубы, повышая суммарную толщину брони до 275 – 175-мм. Глубина противоторпедной защиты увеличилась до 6,1 м. По расчетам противоторпедная защита должна была противостоять взрыву торпеды с боевой частью 170 кг ТНТ. В результате модернизации стандартное водоизмещение возросло до 27 060 т, а полное – 30 395 т.

В апреле 1941 г 45-мм полуавтоматы 21-К демонтировали, вместо них установили двенадцать 37-мм автоматов 70-К установленных по три на крышах башен главного калибра.

В период с апреля по июль 1942 г линкор проходил ремонт в Поти, в ходе которого были установлены четыре 37-мм автомата. В августе 1944 г на линкор «Севастополь» установили английскую радиолокационную систему.

Служба

В декабре 1914 г линкор «Севастополь» вступил в строй и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей, находился на внутреннем рейде Гельсингфорса. Линкор в составе 1-й бригады должен был не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. Однако новым линкорам запрещалось действовать дальше Финского залива.

В декабре 1914 г линкор «Севастополь» вступил в строй и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей, находился на внутреннем рейде Гельсингфорса. Линкор в составе 1-й бригады должен был не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. Однако новым линкорам запрещалось действовать дальше Финского залива.

Весной 1915 г. линкоры: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут» приступили к интенсивной боевой подготовке. Согласно плану боя силы флота делились на шесть маневренных групп. Линкоры «Севастополь» и «Полтава» входили во 2-ю маневренную группу усиленную крейсером «Россия». Линкоры должны были вести огонь орудиями главного калибра по главным силам неприятеля, а противоминным калибром – по тральщикам.

В августе 1915 г германские силы предприняли две попытки прорваться в Рижский залив, хотя вторая попытка была успешной, немцам все равно пришлось покинуть залив. В результате бои показали слабость русских сил в Рижском заливе, командование разрешило использовать линкоры класса «Севастополь» в Балтийском море.

В апреле линкор выходил в открытое море для прикрытия эсминцев восстанавливающих минное заграждение Ирбенского пролива. По возвращении на базу, во время сильного шторма, линкор трижды ударился о грунт, получив значительные повреждения. В результате корабль встал в сухой док, на полтора месяца, в Кронштадт.

17 октября во время погрузки боезапаса металлический футляр с 305-мм полу-зарядом упал на палубу погреба и воспламенился. Пожар быстро ликвидировали, но из-за инцидента погиб один человек и четыре получило ранения.

Весь 1916-1917 г корабли бездействовали и стояли на рейде Гельсингфорса. В конце февраля 1917 г на линкорах класса «Севастополь» были подняты красные флаги. Во время захвата Германией Моонзундских островов линкоры 1-й бригады находились в состоянии боевой готовности, но в море не выходили. Война для их экипажей уже закончилась.

По условиям Брестского мира Советское правительство обязалось вывести свои корабли из портов Финляндии. Первый отряд в составе 1-й бригады вышел 12 марта 1918 г. В составе бригады находились линкоры: «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск», «Гангут», крейсеры: «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Богатырь». Под проводкой ледоколов «Ермак» и «Волынец». В Кронштадт бригада прибыла 17 марта. Впоследствии весь 1918 год линкор бездействовал.

Осенью 1919 г линкор был включен в состав Действующего отряда Морских Сил Балтийского моря. При отражении наступления белых на Петроград, линкор «Севастополь» находился на огневой позиции в районе Гутуевского острова, а 20 октября 1919 г обстреливал орудиями главного калибра части белогвардейцев на линии Красное Село – Детское Село – Павловск. При поддержке корабельной артиллерии красные войска начали 21 октября успешное наступление.

В дальнейшем линкор находился в Кронштадте, не привлекая к себе внимания до конца февраля 1921 г. 28 февраля на линкоре начался Кронштадтский мятеж. В ходе подавления мятежа с 7 по 17 марта, линкоры «Севастополь» и «Петропавловск» обстреливались орудиями фортов «Краснофлотский» и «Передовой», а так же полевой артиллерией. Отвечая на огонь, «Севастополь» израсходовал 375 305-мм снарядов и 875 120-мм снарядов. После штурма города, 17 марта экипажи линкоров капитулировали, а к полудню следующего дня мятеж был подавлен.31 марта 1921 г линкор «Севастополь» был переименован в «Парижская Коммуна».

После подавления мятежа линкор получил ряд повреждений, которые были начаты устраняться силами команды весной 1921 г, а уже в 1922 г был включен в состав Учебного отряда Морских сил Балтийского моря. В 1923 г уже участвовал в маневрах. 17 сентября 1924 г после ремонта судовыми средствами встал в строй. 5 ноября корабль был переведен в Ленинград для ремонта и по его окончанию 4 апреля 1925 г вернулся в Кронштадт и был зачислен в состав полубригады линейных кораблей.

С 20 по 27 июня 1925 г линкоры «Марат» (линкор «Петропавловск») и «Парижская Коммуна» совместно с шестью эсминцами совершили Большой поход до Кильской бухты. А 20 сентября принимали участие в маневрах Морских сил Балтийского моря в Финском заливе и у Моонзундских островов.

Во второй половине 1920-х г в летний период линкор занимался интенсивной боевой подготовкой, а в зимнее время на корабле проводились ремонтные работы, совмещенные с ограниченной модернизацией. С октября 1928 г по май 1929 г линкор проходил частичную модернизацию перед передислокацией на Черное море.

22 ноября 1929 г линкор «Парижская Коммуна» вместе с крейсером «Профинтерн» покинул Кронштадт. Во время перехода отряд попал в сильный шторм, из-за которого корабли получили повреждения. Установленная на линкор наделка была почти полностью разрушена, были выведены из строя башни главного калибра №1 и №2, почти вся противоминная артиллерия и один из котлов. Были затоплены часть помещений и погреба 76-мм артиллерии. Из-за полученных повреждений отряд был вынужден 10 декабря вернуться в Брест. Часть повреждений были критическими, без устранения которых отряд не мог выйти в море. За ремонтные работы Французскому правительству было уплачено 5 800 долларов.

После устранения неисправностей, отряд вышел в моря 26 ноября 1929 г и направился в Средиземное море. 1 января 1930 г отряд встал на якорь у острова Сардиния, затем корабли посетили Неаполь и 18 января прибыли в Севастополь, после чего встали в сухой док для ремонта.

Как мы уже писали выше, в этом же году корабль оснастили пневматической катапультой Heinkel, для приема на борт двух гидросамолетов-разведчиков «КР-1».

Как мы уже писали выше, в этом же году корабль оснастили пневматической катапультой Heinkel, для приема на борт двух гидросамолетов-разведчиков «КР-1».

В ноябре 1933 г линкор «Парижская коммуна» встал на кардинальную модернизацию в сухой док Севастопольского морского завода. Работы продлились до января 1938 г. Во время летних компаний 1938-1939-х г линкор проводил активную боевую подготовку, а 3 ноября 1939 г корабль снова встал в сухой док для проведения второй фазы работ по модернизации.

3 июля 1941 г линкор вышел из сухого дока, однако проток по его приемке был подписан только 3 февраля 1941 г. В результате работ по установке булей на корабль, скорость хода уменьшилась в среднем на 0,48 уз. Совершенствование боевых и технических средств линкора сопровождалось ростом его экипажа, численность которого в 1941 г составила 1 730 человек.

Несмотря на проведенную модернизацию линкоры класса «Севастополь» по-прежнему оставались морально устаревшими кораблями, пригодными для ведения морского боя с финскими и шведскими броненосцами береговой обороны или германскими линкорами класса «Deutschland» на Балтике, а на Черном море – с турецким линейным крейсером «Yavuz».

Начало Второй Мировой Войны линкор «Парижская коммуна» встретил в Севастополе, где 14 июля 1941 г провел свою первую боевую стрельбу по самолету Ju-88, израсходовав 12 76-мм снарядов. С июля по сентябрь линкор еще четыре раза открывал огонь по самолетам противника, израсходовав при этом 40 76-мм снарядов. В октябре 1941 г. стоявший линкор в главной базе Черноморского флота, был накрыт маскировочной сетью изготовленной экипажем корабля. После чего, линкор с высоты стал походить на выступ береговой черты.

В ночь с 30 на 31 октября линкор вместе с крейсером «Молотов», лидером «Ташкент» и эсминцем «Сообразительный» покинули главную базу и отправились в Поти. Спустя 12 часов после ухода соединения авиация противника нанесла массированный авианалет на Севастополь. После пополнения боезапасов и приняв на борт 400 бойцов, 9 ноября линкор направился в Новороссийск. Где 11 ноября отразил налет авиации противника, сбив при этом один бомбардировщик He-111. Во время воздушного боя израсходовал 189 76-мм и 320 37-мм снарядов. В ночь на 13 ноября, из-за высокой активности авиации противника над Новороссийском покинул его. Днем этого же дня авиация противника нанесла массированный удар по району портов, где стоял линкор.

28 ноября 1941 г линкор «Парижская коммуна» совместно с эсминцем «Смышлёный» прибыл в район мыса Фиолент и обстрелял из орудий главного калибра скопления сил противника в селении Байдары, Павловка и Тыловое. Кроме этого нанес артиллерийский удар орудиями противоминного калибра по целям приморского фланга фронта. Во время перехода из-за сильной вибрации треснул лист наружной обшивки, что привело к затоплению двух дифферентных отсеков. 29 ноября линкор отдал якорь на внутреннем рейде Поти.

27 декабря 1941 г линкор в сопровождении лидера «Ташкент» и эсминца «Смышленый» вышел из Поти для оказания артиллерийской поддержки защитникам Севастополя. 29 декабря прибыл в Южную бухту и в течении 14 часов вел огонь по позициям противника в Бельбекской долине. За время обстрела подавил артиллерийскую батарею противника, открывшую огонь по кораблю. Линкор повреждений не получил и приняв на борт более тысячи раненых ушел в Новороссийск вместе с крейсером «Молотов». Куда корабли прибыли 30 декабря. Находясь на рейде в Новороссийске, 4 и 5 января 1942 г трижды открывал огонь по авиации противника.

27 декабря 1941 г линкор в сопровождении лидера «Ташкент» и эсминца «Смышленый» вышел из Поти для оказания артиллерийской поддержки защитникам Севастополя. 29 декабря прибыл в Южную бухту и в течении 14 часов вел огонь по позициям противника в Бельбекской долине. За время обстрела подавил артиллерийскую батарею противника, открывшую огонь по кораблю. Линкор повреждений не получил и приняв на борт более тысячи раненых ушел в Новороссийск вместе с крейсером «Молотов». Куда корабли прибыли 30 декабря. Находясь на рейде в Новороссийске, 4 и 5 января 1942 г трижды открывал огонь по авиации противника.

5 января 1942 г линкор совместно с эсминцем «Бойкий» прибыли в район Керченского полуострова для оказания артиллерийской поддержки. 6 января линкор нанес артиллерийский удар по скоплениям техники и живой силы противника в районе Старого Крыма. За 27 минут линкор выпустил 165 305-мм снарядов. Вернувшись в Новороссийск, 6 и 7 января отразил две атаки германской авиации, после чего ушел в Поти.

В периоды с 10 по 13 января и с 15 по 17 января открывал огонь по позициям противника в районе Старого Крыма. А в период, с 17 января по 25 февраля находясь в Поти и в Новороссийске, семь раз открывал огонь по авиации противника, сбив при этом один бомбардировщик Ju-88.

26 февраля линкор «Парижская коммуна» в охранении эсминцев «Бойкий» и «Бдительный», оказывал артиллерийскую поддержку войскам Крымского фронта. Снова орудия главного калибра линкора обрушили всю свою мощь по району Старого Крыма и причалам Феодосийского порта, выпустив по 50 305-мм снарядов. 28 февраля отряд кораблей отправился в Новороссийск. Находясь в порту 18 марта, линкор отразил групповую атаку авиации, сбив один и повредив другой немецкий самолет.

20 марта 1942 г линкор «Парижская коммуна» в сопровождении лидера «Ташкент», эсминцев: «Бойкий», «Безупречный» и «Бдительный» прибыла к берегам Крыма для нанесения артиллерийского удара по немецким позициям в районе Владиславовка – Ново-Михайловка. Несмотря на сильное обледенение, линкор выпустил около 300 305-мм снарядов по позициям противника и 23 марта вернулся в Поти.

После возвращения в Поти, линкор нуждался в срочном ремонте. На шести орудиях главного калибра треснули стволы у дульных срезов, ресурс лейнеров оказался полностью израсходован. На их замену по нормам мирного времени отводилось шесть-восемь месяцев, а в 1942 г на эту операцию дали 30 суток, а закончили ее за 16 суток. После замены стволов, линкор встал на ремонт, его деятельность сводилась к отражению воздушных атак. Так за период с 30 апреля 1942 г по 29 марта 1943 г было отражено десять атак авиации противника, при этом был сбит один самолет Ju-88.

После окончания ремонта с линкора перевели 540 человек в морскую пехоту. 31 мая 1943 линкору «Парижская коммуна» возвратили прежнее имя «Севастополь». 9 августа, накануне решающих боев за Новороссийск с корабля сняли 120-мм орудия, которые образовали 120-мм батарею, выпустившую во время штурма города 1700 снарядов. После чего орудия были возвращены на линкор. В августе 1944 г на корабле установили новую радиолокационную станцию английского образца. 5 ноября 1944 г линкор «Севастополь» вместе с другими кораблями вернулся на Главную базу Черноморского флота. 8 июля 1945 г линкор был награжден орденом Красного Знамени.

Уже летом 1945 г линкор начал проводить интенсивную боевую подготовку. В 1948 г линкор «Севастополь» внесли в списки кораблей, не подлежащих капитальному ремонту. В основном на кораблях проводили регулярные ремонты. В ходе, которых в основном обновлялись радиолокационные станции и зенитное вооружение. 15 мая 1954 г линкор был включен в состав 46-й дивизии учебных кораблей Черноморского флота, а 24 июля переквалифицирован в учебный корабль.

18 августа 1956 г приказом главкома ВМФ исключили из состава флота и сдали на слом.

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса «

Линкоры класса «Севастополь» имели корпус “мониторной” формы с минимизированной площадью надводного борта и форштевнем ледокольной формы. Количество надстроек было минимизировано. Отличительной особенностью данного проекта было почти полное бронирование надводного борта. Орудия главного калибра размещались в четырех трех-орудийных башнях главного калибра размещенных в линейной плоскости. В отличие от итальянских линкоров класса « Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м.

Вооружение главного калибра линкоров класса «Севастополь» состояло из двенадцати 305-мм орудий 52 калибра размещенных в четырех трех-орудийных башнях. Башни были расположены в линейной плоскости по одной в носу и корме и две в средней части корпуса. Углы возвышения составляли от -5 до 25 градусов. Скорость стрельбы орудий составляла 1,5- 2 выстрела в минуту. Данные орудия могли вести огонь 470,9-кг бронебойными и фугасными снарядами, а так же 331,7-кг шрапнельными снарядами. В 1928 г на вооружение поступили облегченные 314-кг фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы при ведении огня 470,9-кг снарядами составляла 24 400 м, а при использовании 314-кг фугасного снаряда – 34 400 м. Однако при ведении огня шрапнельным снарядом максимальная дальность стрельбы составляла 22 200 м. Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации.

Как мы уже писали выше, точной информации о наличии зенитного вооружения линкоров нет. Согласно одним источникам на момент входа линкоров в строй на них уже были размешены зенитные орудия на крышах концевых башен главного калибра. Однако сохранившиеся фотографии периода 1914-1916 гг не подтверждают ее, так как на них зенитное вооружение в указанных местах отсутствует. Согласно журналу “Все линкоры Второй Мировой” известно, что во время кардинальной модернизации на линкорах зенитное вооружение состояло из шести 76,2-мм зенитных орудий Лендера расположенных по три на крышах концевых башен, но данных когда их установили, нет. Самые ранние фотографии, на которых видно зенитное вооружение в указанных местах, датированы мартом 1917 г и исходя из этого, мы сделали вывод, что зенитное вооружение было установлено во время Первой Мировой Войны. Однако точно сказать, какие орудия были установлены нельзя из-за противоречивой информации. Средняя палуба получила усиление в районе цитадели, толщину увеличили до 75-мм. Угол возвышения орудий главного калибра увеличили до 40 градусов, что увеличило максимальную дальность стрельбы 29 800 м. Толщину брони крыш башен довели до 152-мм. Так же была увеличена скорострельность орудий главного калибра, примерно на 25%.

Средняя палуба получила усиление в районе цитадели, толщину увеличили до 75-мм. Угол возвышения орудий главного калибра увеличили до 40 градусов, что увеличило максимальную дальность стрельбы 29 800 м. Толщину брони крыш башен довели до 152-мм. Так же была увеличена скорострельность орудий главного калибра, примерно на 25%. В декабре 1914 г линкор «Севастополь» вступил в строй и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей, находился на внутреннем рейде Гельсингфорса. Линкор в составе 1-й бригады должен был не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. Однако новым линкорам запрещалось действовать дальше Финского залива.

В декабре 1914 г линкор «Севастополь» вступил в строй и входил в состав 1-й бригады линейных кораблей, находился на внутреннем рейде Гельсингфорса. Линкор в составе 1-й бригады должен был не допустить прорыва германских кораблей в Финский залив. Однако германский флот таких попыток не предпринял. Поэтому в октябре 1914 г 1-я бригада получила приказ, готовится к встречному бою. Однако новым линкорам запрещалось действовать дальше Финского залива. Как мы уже писали выше, в этом же году корабль оснастили пневматической катапультой Heinkel, для приема на борт двух гидросамолетов-разведчиков «КР-1».

Как мы уже писали выше, в этом же году корабль оснастили пневматической катапультой Heinkel, для приема на борт двух гидросамолетов-разведчиков «КР-1».  27 декабря 1941 г линкор в сопровождении лидера «Ташкент» и эсминца «Смышленый» вышел из Поти для оказания артиллерийской поддержки защитникам Севастополя. 29 декабря прибыл в Южную бухту и в течении 14 часов вел огонь по позициям противника в Бельбекской долине. За время обстрела подавил артиллерийскую батарею противника, открывшую огонь по кораблю. Линкор повреждений не получил и приняв на борт более тысячи раненых ушел в Новороссийск вместе с крейсером «Молотов». Куда корабли прибыли 30 декабря. Находясь на рейде в Новороссийске, 4 и 5 января 1942 г трижды открывал огонь по авиации противника.

27 декабря 1941 г линкор в сопровождении лидера «Ташкент» и эсминца «Смышленый» вышел из Поти для оказания артиллерийской поддержки защитникам Севастополя. 29 декабря прибыл в Южную бухту и в течении 14 часов вел огонь по позициям противника в Бельбекской долине. За время обстрела подавил артиллерийскую батарею противника, открывшую огонь по кораблю. Линкор повреждений не получил и приняв на борт более тысячи раненых ушел в Новороссийск вместе с крейсером «Молотов». Куда корабли прибыли 30 декабря. Находясь на рейде в Новороссийске, 4 и 5 января 1942 г трижды открывал огонь по авиации противника.